Uno de los principales problemas del racionalismo de René Descartes con su famoso y sugestivo “cogito, ergo sum” es la imposibilidad de romper la barrera del individuo para convertirlo en un ser social; un ser que sólo piensa, que dice Eureka hacia sus adentros, y que únicamente se embelesa con la claridad y distinción de las matemáticas, no tiene forma de salir de ese solipsismo para abrirse hacia la realidad de sus circunstancias, como diría Ortega, ni, según la variación del personalismo, a la de sus circundantes. Asimismo, la tendencia exponencial que hay hoy en día por sustituir el ‘alma’ por la ‘mente’ en un intento por despojarnos de todo misticismo parece no sortear esa dificultad, ya que, a pesar de haber intentado compensar la balanza otorgando al cuerpo (con el cerebro como capitán de la nave nodriza) el poder de generar la supuesta ficción de nuestros sentimientos, éste sigue quedando reducido a una mera máquina de laboratorio regida por la dictadura de las hormonas, las endorfinas, los glóbulos rojos y blancos, el páncreas y la bilirrubina. El hombre reducido únicamente a su materialidad resulta, así, tan impermeable a cualquier sentimiento como aquel que se quedaba preso en una mera abstracción racional.

No obstante, hay otra forma legítima de reivindicar el papel del cuerpo dentro de la vida humana si en vez de volverlo sobre sí mismo como el envoltorio de un caramelo nos decidimos a dirigirlo hacia el exterior, entendiéndolo como el elemento por el cual pertenecemos a un mundo y en el cual todos  nuestros sentidos suponen el tejido poroso por el que la realidad accede a nosotros y por el que nosotros mismos nos sentimos irremediablemente parte de ella. A través del cuerpo nos sumergimos en un mundo que nos rodea y que, siguiendo la parábola de un boomerang, constituye el paso primigenio para construir nuestra propia personalidad y conocernos a nosotros mismos. Dos películas estrenadas durante el pasado 2013 ilustran a la perfección este papel del cuerpo como apertura a lo otro y, especialmente, a los otros: la deliciosa La vida de Adèle (Adbelatif Keschciche, 2013) y la estimulante L’inconnu du lac (2013, Alain Guiraudie), ambas centradas de forma paradójica, pero no azarosa, en relaciones homosexuales donde el placer físico, el deseo, la soledad y la construcción de uno mismo se configuran como ejes centrales del retrato de sus protagonistas.

nuestros sentidos suponen el tejido poroso por el que la realidad accede a nosotros y por el que nosotros mismos nos sentimos irremediablemente parte de ella. A través del cuerpo nos sumergimos en un mundo que nos rodea y que, siguiendo la parábola de un boomerang, constituye el paso primigenio para construir nuestra propia personalidad y conocernos a nosotros mismos. Dos películas estrenadas durante el pasado 2013 ilustran a la perfección este papel del cuerpo como apertura a lo otro y, especialmente, a los otros: la deliciosa La vida de Adèle (Adbelatif Keschciche, 2013) y la estimulante L’inconnu du lac (2013, Alain Guiraudie), ambas centradas de forma paradójica, pero no azarosa, en relaciones homosexuales donde el placer físico, el deseo, la soledad y la construcción de uno mismo se configuran como ejes centrales del retrato de sus protagonistas.

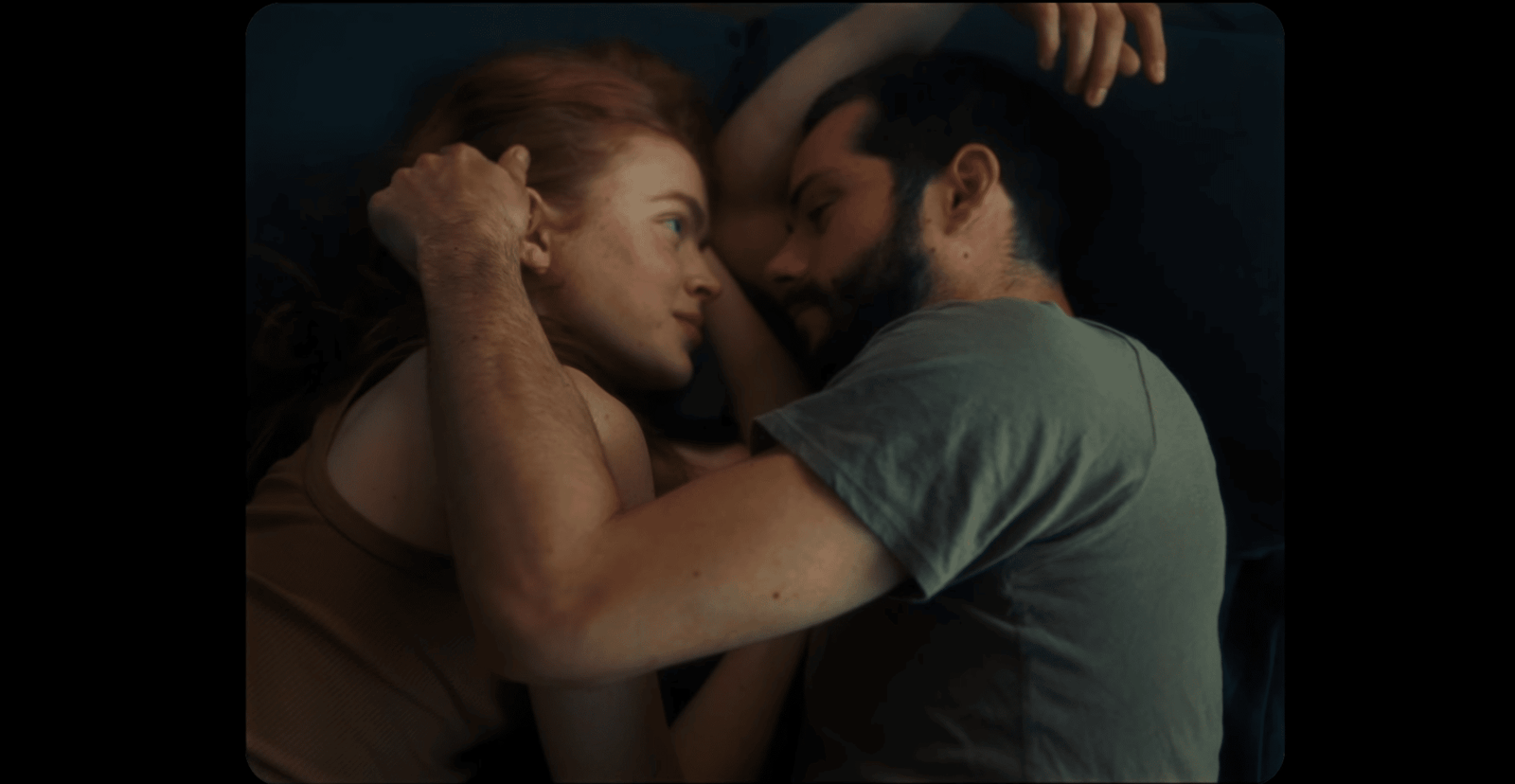

En primer lugar, el papel del cuerpo como apertura hacia la otra persona resulta palpable en varios momentos de la relación establecida entre Adèle y Emma, la chica del cálido pelo azul, no sólo en los absurdamente polémicos momentos de sexo explícito, sino sobre todo en el momento del reencuentro, donde la pasión por juntar las pieles se convierte en la única forma de escapar de la soledad y de recuperar a la persona perdida a través de una especie de simbiosis cutánea capaz de culminar y fomentar el amor que durante tanto tiempo había unido a ambas almas. En su caso, las manos significan a través de las caricias, no de la escritura, y los labios expresan más por lo que besan que por lo que dicen, convirtiéndose con ello el cuerpo en el garante de la relación, del conocimiento mutuo. Las distancias del entorno social y cultural, así como la diferencia de edad entre ambas, producen que el lenguaje de cada una de ellas (entendido en el sentido más amplio) resulte insuficiente, incapaz de equilibrar el entendimiento y la cohesión espiritual, como puede verse claramente en el hastío y la desorientación que siente Adèle durante la cena con los padres de Emma y especialmente en la noche de la celebración que llevan a cabo en el jardín. El cuerpo se postula,  así, como el lugar donde habita su relación y en el que consiguen entrelazar sus almas, disolviéndolas hasta asimilarlas y cubriendo con ello el hueco dejado por las carencias de la comunicación verbal.

así, como el lugar donde habita su relación y en el que consiguen entrelazar sus almas, disolviéndolas hasta asimilarlas y cubriendo con ello el hueco dejado por las carencias de la comunicación verbal.

De forma similar, en el caso de L’inconnu du lac nos encontramos esa misma relación a través del tacto, pero simultáneamente vemos cómo Frank, su protagonista, alterna la pasión física hacia Michel con la empatía emotiva a través del lenguaje que mantiene con Henri, el hombre rechoncho y solterón que desea prevenirle de los peligros de su nuevo partenaire. No obstante, mientras que en la película de Keschiche la conexión a través del cuerpo queda ensalzada como fuente de empatía totalmente legítima aunque imperfecta, el film de Guiraudie pierde parte de su fuerza al llevar a cabo la frecuente (y probablemente involuntaria) asimilación de la conexión física con el peligro y la ceguera moral, dejando con ello a la castidad del lenguaje, del amor platónico y de la amistad, como único paradigma deseable del contacto humano.

Sin embargo, si hay una película que haya ensalzado recientemente el lenguaje como punto de encuentro entre las almas ésa ha sido la magnífica Her (Spike Jonze, 2013), una fantasía romántica que por poco no es ciencia ficción, y en la que vemos cómo se construye una relación romántica a  través únicamente del uso de la palabra, un elemento que está tan presente en la relación entre Theodore y el OS Samantha como en el oficio de éste, consistente en escribir cartas de amor ajenas. El lenguaje revela, de este modo, su papel como expresión del alma, pues se convierte en el único punto de encuentro entre su solitario protagonista y su (tan etérea como presente) amante, lo cual encuentra su sombrío y aberrante contrapunto en la redacción de cartas a través de un tercero, pues desde el momento en que la expresión lingüística recurre a un intermediario, el alma se desvanece y sólo queda un enorme vacío cubierto con el falso velo del engaño, del mismo modo que ocurre cuando, en el caso inverso, nuestros amantes virtuales intentar recurrir a una tercera persona para que ponga su cuerpo al servicio de una voz que no le pertenece. Así, de forma complementaria el lenguaje también se muestra como generador de realidad (aunque ésta apoye sus cimientos en la ficción), ya sea de una suerte de interioridad emocional, como en el caso de la correspondencia epistolar, o incluso de una corporalidad intangible, como sucede en la paradigmática y maravillosa escena sin imagen en la que Theodore consigue despertar en Samantha la sensación de tener un cuerpo propio y de hacerlo entrar en contacto con el de su amado a través de la mera descripción oral del acto sexual.

través únicamente del uso de la palabra, un elemento que está tan presente en la relación entre Theodore y el OS Samantha como en el oficio de éste, consistente en escribir cartas de amor ajenas. El lenguaje revela, de este modo, su papel como expresión del alma, pues se convierte en el único punto de encuentro entre su solitario protagonista y su (tan etérea como presente) amante, lo cual encuentra su sombrío y aberrante contrapunto en la redacción de cartas a través de un tercero, pues desde el momento en que la expresión lingüística recurre a un intermediario, el alma se desvanece y sólo queda un enorme vacío cubierto con el falso velo del engaño, del mismo modo que ocurre cuando, en el caso inverso, nuestros amantes virtuales intentar recurrir a una tercera persona para que ponga su cuerpo al servicio de una voz que no le pertenece. Así, de forma complementaria el lenguaje también se muestra como generador de realidad (aunque ésta apoye sus cimientos en la ficción), ya sea de una suerte de interioridad emocional, como en el caso de la correspondencia epistolar, o incluso de una corporalidad intangible, como sucede en la paradigmática y maravillosa escena sin imagen en la que Theodore consigue despertar en Samantha la sensación de tener un cuerpo propio y de hacerlo entrar en contacto con el de su amado a través de la mera descripción oral del acto sexual.

Cuerpo y lenguaje se revelan, así, como las principales puertas del alma, capaces de expresarla, de recibirla y de configurarla, y, por lo tanto, capaces de superar aquel “envasado al vacío” al que parecían querer abocarle el reduccionismo racionalista y fisicalista. De este modo, través del breve estudio del tratamiento de las relaciones emocionales a lo largo de las tres películas analizadas podemos ver que el hombre se completa y se define gracias a los pasos que tanto uno mismo como otros dan sobre estos dos umbrales del alma, que lejos de excluirse mutuamente consiguen complementarse e incluso cubrir (aunque sólo sea parcialmente) las carencias que el otro deja pues, como hemos visto, frente al mutismo de la comprensión tenemos la emoción del tacto y ante el cuerpo intangible aún nos queda la corporeidad del lenguaje.