El ser humano se define por su capacidad comunicativa en la medida en que ésta determina los dos aspectos básicos de su vida: la introversión, es decir, la posibilidad de usar el lenguaje para hablarse a sí mismo, y la extraversión, entendida como la posibilidad de socializar y, por lo tanto, de relacionarse ya no consigo mismo sino con el entorno que le rodea. Así, a diferencia de los animales, que tienen sus propias estructuras de comunicación basadas en la puntualización de su situación actual (“si me duele, entonces chillo”), los seres humanos poseemos un lenguaje simbólico, no meramente indicativo, que nos permite tomar distancia respecto de la realidad inmediata para construirla mientras vaga por sus propios derroteros. No obstante, esa separación de lo real no incluye también una posible separación del propio lenguaje, sino que toda divagación, todo conocimiento y toda relación tanto con el entorno como consigo mismo están obligados a moverse entre los rígidos (aunque gelatinosos) pasillos que éste le marca, de modo que, como acertadamente afirmaba Ludwig Wittgenstein, debemos asumir que “los límites del lenguaje son los límites de mi mundo”, pues, debido a su carácter fundamentalmente relacional, sin él no sería posible la construcción de ningún relato desde el punto de vista biográfico ni social.

Por todo ello, no es extraño que, basándose en ese valor del lenguaje como piedra angular de nuestra existencia, Joaquín Oristrell haya decidido llamar a su nueva película “Hablar”, un complejo y actual retrato del barrio de Lavapiés, que se nos presenta como una suerte de microcosmos alegórico capaz de reunir a buena parte de los colectivos castigados por la crisis económica sobre la que cabalga nuestro país (diríamos incluso nuestro mundo) y de cómo ésta ha condicionado también el mapa de nuestra sociología. El relato está plagado de personajes que todos podemos reconocer fácilmente tanto en nuestra sociedad como – y aquí encontramos una de sus flaquezas – en la gran mayoría del cine “comprometido”: la rica arruinada, la madre sin nada que llevarse a la boca, la alcohólica desempleada, el homosexual enamorado de su mejor amigo, el empresario explotador y xenófobo… sucediéndose todos ellos uno tras otro en el que es el mayor acierto de la película: su rodaje íntegro en un único plano secuencia de 76 minutos perfectamente coreografiado para ir dando paso de una historia a otra e intercalándolas con la mayor fluidez posible y desembocando en uno de los finales más redondos y más bellos del cine reciente, donde la película asume su condición de ficción y deja incluso planteados los límites de la libertad y el rol de un destino que nos ha sido dictado palabra por palabra, al igual que planteaba Pirandello en “Seis personajes en busca de autor” o Unanumo en su magna “Niebla”.

Esta decisión de recurrir al plano secuencia como premisa formal no supone, sin embargo, un mero ejercicio de pirotecnia (a pesar de devolver con ello una preocupación por la forma habitualmente descuidada por el cine social reciente), sino que supone un certero disparo en el centro de la diana gracias a que, en conexión con sus premisas discursivas, logra cumplir una doble función: por una parte, nos permite ver de forma inmejorable que todas esas historias que se nos presentan habitualmente como retales independientes y ocasionales de nuestra actualidad no son sino realidades paralelas y complementarias que definen a una sociedad en la que los dramas se acumulan (y cuyo mejor ejemplo seguramente sea la historia narrada – y no mostrada – sobre el suicidio del vecino de una de las barrenderas); por otra parte, al basar acertadamente su discurso en la relación de la sociedad con el lenguaje consigue respetar su condición de ser una cadena de infinitos eslabones, de ser, en definitiva, un discurso en continuidad.

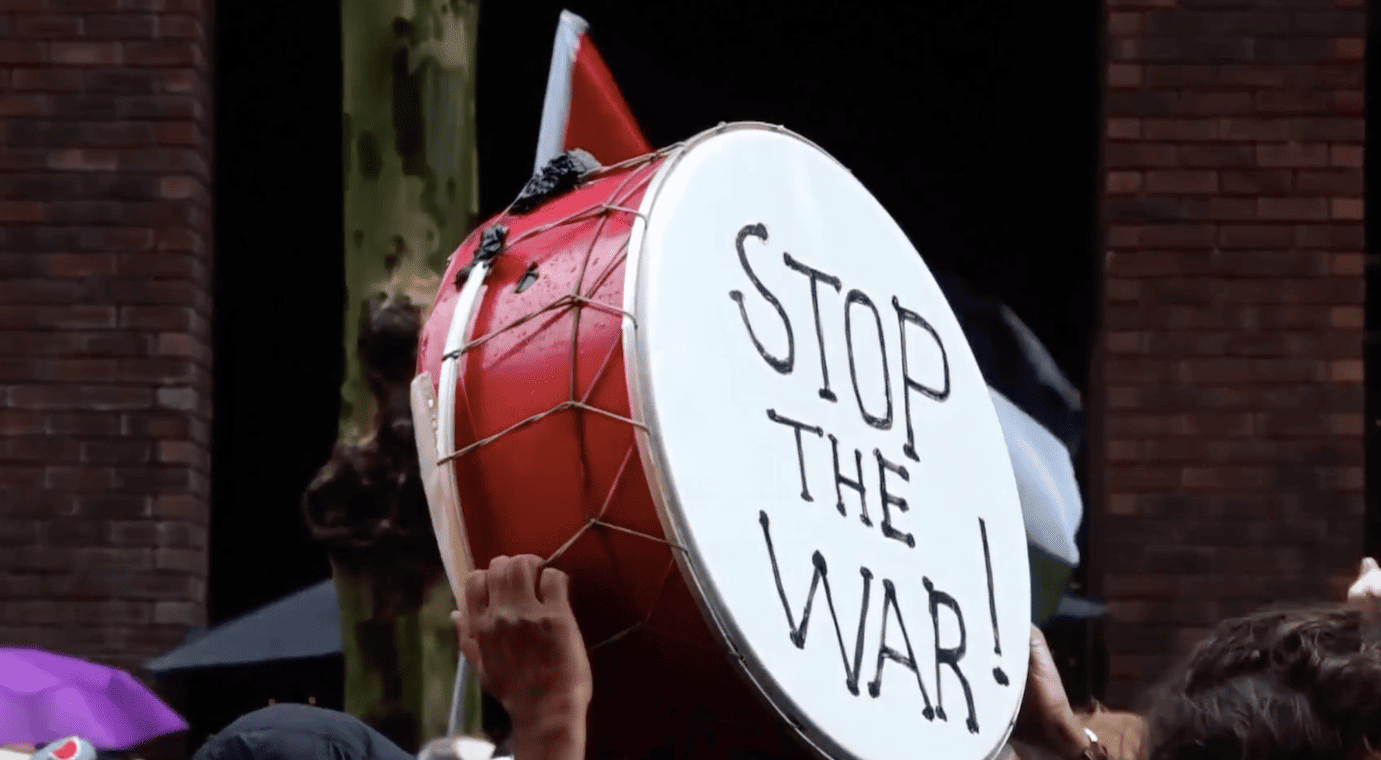

Ahora bien, mientras que no cabe duda acerca de la gran integridad y respeto por el lenguaje, por ese habla que reivindica tanto en su premisa formal como en su contenido, parece olvidar por el camino que la palabra hablada no es la única forma de hacer uso del lenguaje, lo que provoca que en la mayoría de las historias sea ésta, la palabra, la que tome todo el protagonismo, olvidando las posibilidades expresivas y las sutilezas de las que puede hacer gala el lenguaje cinematográfico. Más arriba mencionábamos el valor simbólico del lenguaje y es probablemente a éste al que en cierto modo traiciona, pues sus diálogos – en parte también por su deseo por tender puentes con el teatro – resultan en ocasiones tan evidentes que parece querer abarcar la labor de transmisión e interpretación de una sola tacada, como si quisiera asumir de forma simultánea la labor de cineasta y crítico, perdiendo con ello la verdadera fuerza que tiene la buena ficción, a saber, su capacidad para estimular las interpretaciones sin traicionar la naturalidad en su discurso. El mejor ejemplo de esta excesiva verbalización lo encontramos sin duda en el personaje más cinematográfico de todo ese ecosistema: el loco interpretado por un estupendo Sergio Peris – Mencheta, quien nos plantea hablando directamente a la cámara en los 15 primeros minutos de metraje la que será la tesis interpretativa de la película (el aislamiento social como herramienta de exclusión, al igual que quien barre el polvo para meterlo debajo de la alfombra), o, por otra parte, el exortio pacifista de su hermana (bajo la piel de María Botto) ante unos policías, cuya reacción forzadamente cómica y conciliadora resulta también forzadamente antinatural.

Nos encontramos, en definitiva, ante una película irregular – como el propio Oristrell ha señalado en Caimán Cuadernos de Cine – pero a la cual deberá reconocerse un gran valor tanto para la cinematografía española gracias a su arriesgada (aunque cada vez más recurrente) apuesta formal, como para la documentación de una época y de un año (ahí está el cartel de ‘Podemos’) tan convulsos como éste, y ante la cual seguramente se asombren todos aquellos ojos retrospectivos que decidan asomarse a ella como hoy volcamos nuestra mirada, por ejemplo, sobre ‘Soah’ (Claude Lanzmann) o sobre ‘Roma Ciudad Abierta’ (Roberto Rosselini), mostrando con ello que ese hablar al que se refiere la película no es sólo necesario como un diálogo presencial sino una conversación que debe establecerse entre el presente y el devenir de la historia.