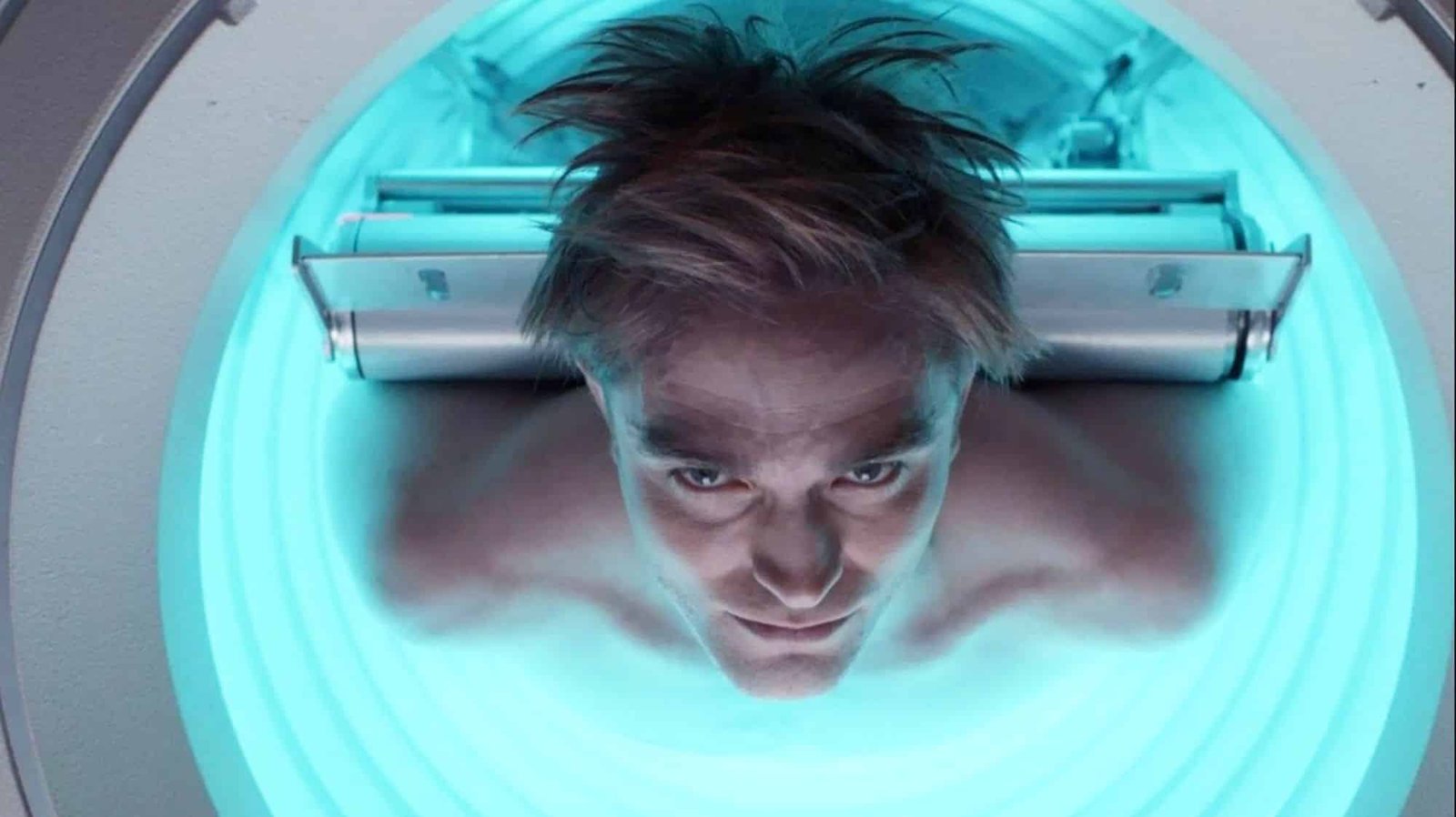

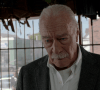

Buenos tiempos corrían para James Franco como creador total en el año de producción de la película, admítase la redundancia ante el juego de palabras, Good Time Max. El año 2.007 supuso la conclusión de la primera trilogía sobre el héroe arácnido Spiderman, en la que el actor encarnó a Harry Osborn, hijo del temible villano Duende Verde. Con su carrera en la interpretación consolidada, pero también un tanto encasillada y poco versátil, retomó su labor en el guión y tras la cámara para sacar adelante un proyecto en el que, de nuevo, cobran protagonismo los personajes desviados del camino correcto, solitarios y tristes, que necesitan de un estímulo, tragedia o revés para recuperar el rumbo correcto y asumir su existencia.

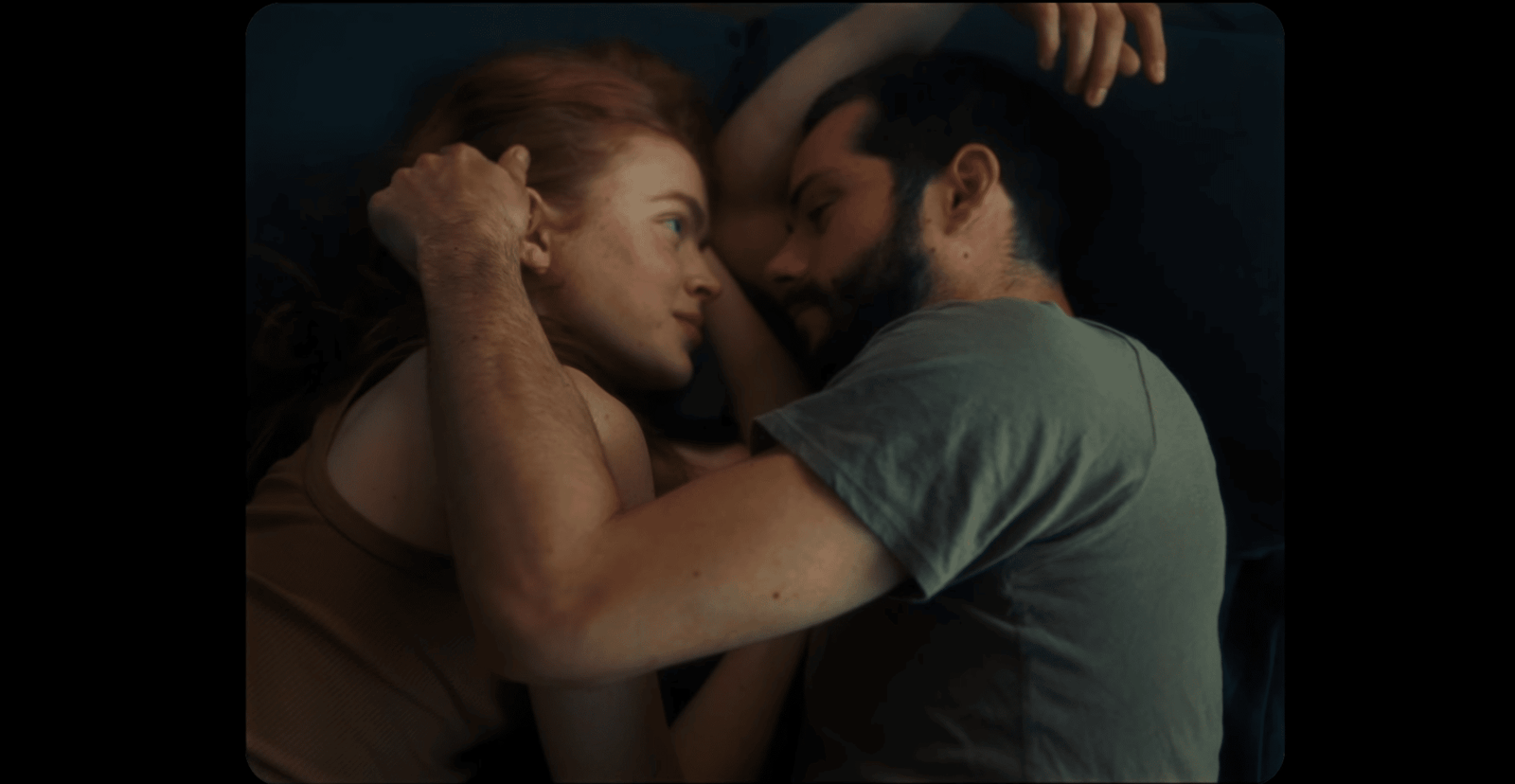

Podrían señalarse, de forma más personal que universal en su apreciación, a los realizadores Gregg Araki y Rian Johnson como las influencias creativas más salientes que presenta esta película, donde Franco apuesta por un estilo seco y áspero, de distanciada empatía, que provoca fascinación y rechazo, según lo requiera la situación, a golpe de imprevisible y espontáneo revés. Así mismo, turba las emociones a través de su recurrente concisión y de la explicitud de una sordidez más temática que expositiva. El retrato de la juventud vuelve a enturbiar el destino y el presente de estos anónimos y generalizados caracteres, que tan solo encuentran en los ambientes sórdidos y clandestinos un lugar sobre el que bombear sus ilusiones, esperanzas y equívocos estilos de vida.

No es casualidad, después de asumir también la dirección, guión y actuación en su iniciática Simiosis (2005), que Franco se reserve un protagonismo muy principal. Sin embargo, un punto que le destaca es no experimentar la sensación de estar cayendo en el exhibicionismo autoral egocentrista. Otros directores que también se hacen cargo de las tres labores principales parecen estar hablando por encima del espectador y más allá de la cámara, con cierta chulería y prepotencia, reservándose para ellos unos personajes que juzgan, emiten juicio y condenan, suponiendo un desdoblamiento o una extensión de sí mismos como creadores. Esto no ocurre, o al menos no de forma tan vergonzosa, con James Franco, cuyo aroma nostálgico cubre de melancolía el paisaje y a sus roles, que tan solo buscan un lugar en el mundo.

El peligroso negocio de las drogas al por menor, en las calles y sin garantías, se convierte en el escenario en que se desarrolla el relato, con unas hechuras pretendidamente estrechas y minimalistas. El drama del consumo y el cuelgue, así como el amasado de fortuna por estos dudosos méritos, no busca una pretensión elevada ni catártica. En este sentido, el director parece querer mostrarnos más bien la felicidad y el jolgorio efímero de aquellos que parecen reír hasta el segundo antes de caer por el precipicio. No es incapacidad narrativa, es desinterés discursivo. Películas como esta podrían carecer de diálogos, ya que por sí sola se sostiene ante la potencia de sus imágenes, la sangre existencial que tiene de base la historia y unos actores de ficción filmados a través de un realismo de documental.

Asumiendo el flamante presente de James Franco como director, es unánime afirmar que sus últimas tres películas, estrenadas todas ellas en el año 2.013, son sus más potentes representaciones. Hablamos de As I Lay Dying, Interior. Leather Bar y Child of God. Sin embargo, tomando Good Time Max como atributo referencial, se infiere que este serio y digno filme supuso un verdadero punto de inflexión en su carrera, y que sus películas posteriores –las más recientes a la fecha-, han bebido mucho de los criterios formales y temáticos que desarrollara en aquella cinta. Un título a reivindicar de forma intachable.