La levedad de la brisa

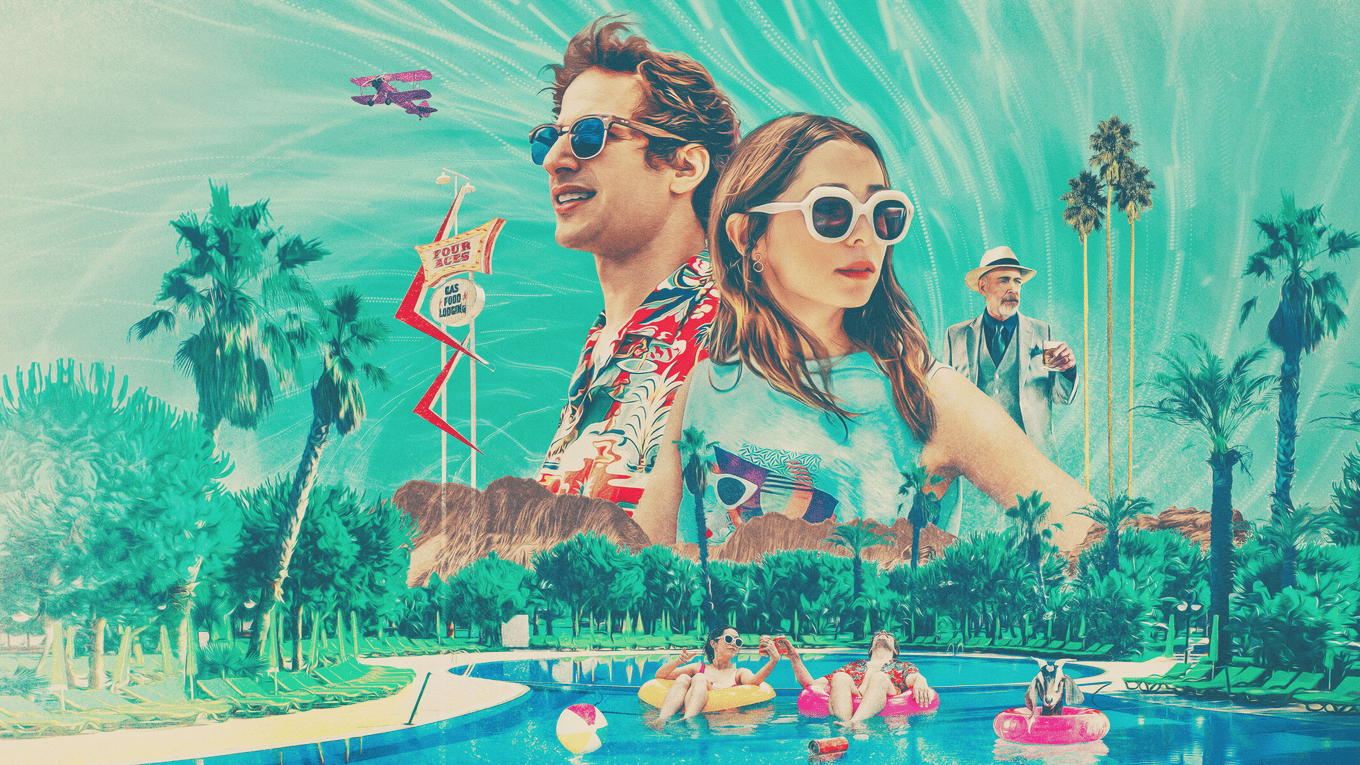

La brisa sólo es molesta cuando uno intenta rebelarse contra ella. No es el simple roce lo que produce el rechazo sino la resistencia frontal lo que convierte al encuentro en un enfrentamiento, como si el cruce de caminos no fuera más que la interrupción del propio. Así, al igual que la brisa marina que acompaña a la mayor parte del metraje,’Vivir es fácil con los ojos cerrados‘ (2013, David Trueba) sólo es disfrutable cuando uno está dispuesto a dejarse llevar por ella. No deja de resultar paradójico (o tal vez meramente oportuno) que al entregarnos a la brisa bajo el más puro deseo hedonista lo hagamos normalmente con los ojos cerrados e incluso que extendamos los brazos como si fueran las alas de un avión, convirtiendo de forma simultánea a nuestro cuerpo en transporte y pasajero en una onírica y despreocupada road-movie interior donde el destino se vuelve accesorio en favor de la necesidad reclamada por el goce inherente al mero desplazamiento.

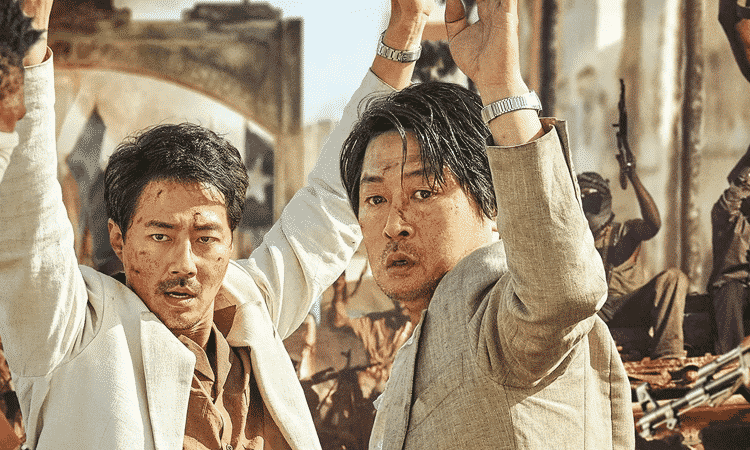

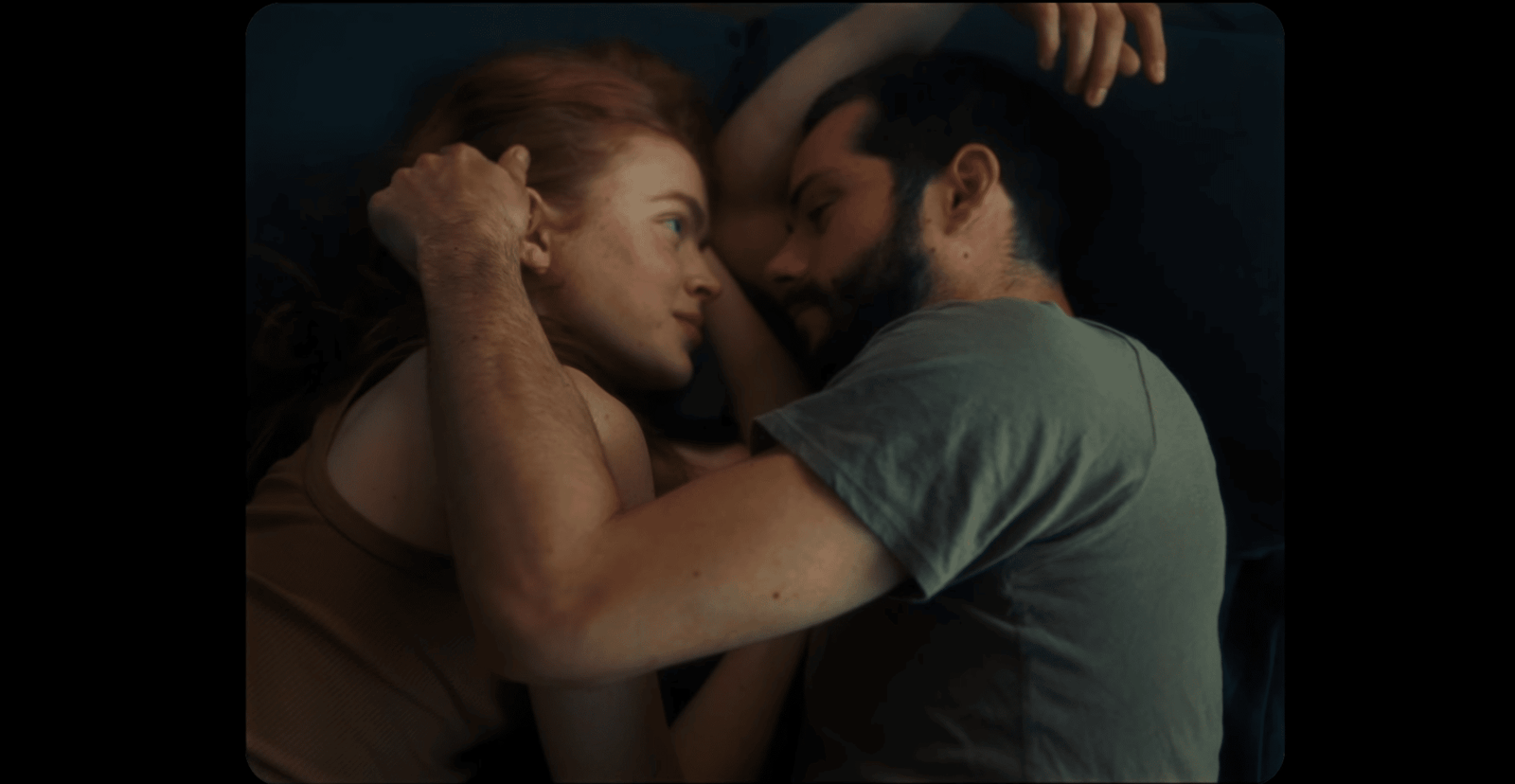

Estos mismos gestos son los que reclama la película de David Trueba, pues si bien los ojos deben estar bien abiertos durante su proyección gracias a la ejemplar dirección de fotografía de David Vilar, debemos dejar bajados los párpados de los prejuicios y de las exigencias narrativas. Habrá voces (incluso a veces la mía se ve tentada) que intenten reprocharle al film la ausencia de claroscuros en su personaje protagonista, un impecable Javier Cámara (un optimista profesor de inglés que decide ir a conocer a John Lennon durante la paso de éste por Almería), así como la constante ausencia de las consecuencias de prácticamente todos los actos de la película, tanto de los narrados en presente (el absentismo de Antonio de su puesto de trabajo causado por el alargamiento del viaje) como en pasado (el embarazo de Beatriz, encarnada por una reveladora Natalia de Molina), elementos todos ellos que, en cierto modo, se encuentran en todos los manuales (sobre todo los no escritos) que parecen inexcusables para los guionistas del cine contemporáneo: los claroscuros aportan la profundidad dramática necesaria para abrir las puertas a la identificación, mientras que la estipulación de consecuencias que funcionen como antagonistas quedan postuladas como generadoras de expectación y, por lo tanto, de trama. Sin embargo, a pesar del acercamiento realista hacia los personajes y los acontecimientos, portadores ellos de un costumbrismo que – como bien me ha señalado una compañera – suele ser infrecuente en el cine español reciente, a pesar de ello, la pictórica composición de la mayoría de los planos (los juegos de encuadres en las tomas desde el interior del bar o en el teatro) y sobre todo el tratamiento del color, rebosante de colores vivos que parecen estar a punto de desbordarse, nos muestran que el poso de la película, las bases sobre las que se asienta, están más en el terreno de la fábula que en la del realismo de Émile Zola. De ese modo, el mecanismo de identificación que mueve los engranajes de la película no es tanto una empatía horizontal, por decirlo así, sino más bien vertical, basada en el modelo, de modo que podemos mirar a Antonio como ejemplo de aquello en lo que nos querríamos convertir, gozando no sólo de su apabullante humanidad sino incluso del siempre atractivo papel de mártir (él mismo dice en un momento de la película “Mírame a mí, tengo un corazón que no me cabe en el pecho…” – descripción certera de su humanidad – “…y aún así estoy más solo que la una”), algo que, en cierto modo, acaba siendo extensible a todos los personajes restantes de la película. Tampoco es extraño, por lo tanto, que tanto visual como narrativamente tienda puentes en muchas ocasiones con el cine de Aki Kaurismäki, y especialmente con su muy humanista ‘Le Havre‘(2011, Aki Kaurismäki), e incluso que, por uno de esos caprichos de la memoria, seamos capaces de reportarnos hasta la genial ‘La invención de Hugo‘ (2011, Martin Scorsese).

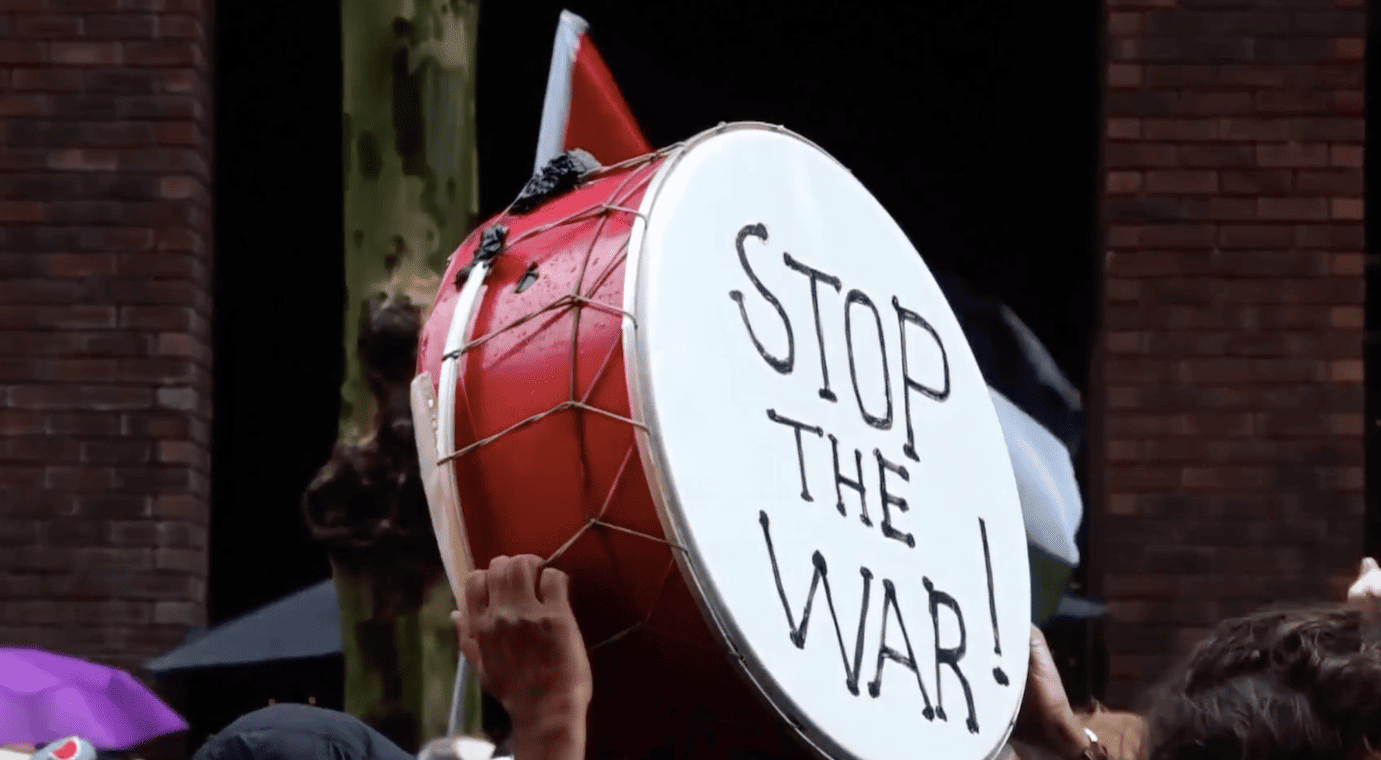

No obstante, al igual que ocurre con la nombrada película del director finlandés, Trueba porta en sus bolsillos la arena amarga de la crítica social, que en este caso busca apelar al espectador, y especialmente al público joven, para que recupere el aliento necesario que le dé fuerzas para no darse por vencido, para rebelarse contra una situación ante la que no se (no nos) enfrenta(mos), lo cual acaba enmarcando a la película dentro del mismo espíritu combativo que caracterizaba el “we’ll go on forever, Pa, ’cause we’re the people” de (la muy superior) ‘Las uvas de la ira‘ (1940, John Ford) o del carismático impulso revolucionario del propio John Lennon. Un fruto amargo que planta sus raíces dentro de las arenas movedizas de la ambigüedad en cuanto a la forma en que debe ejercerse esa resistencia, como muestran las últimas secuencias ante el agricultor de fresas, donde, en apenas 5-10 minutos, el protagonista pasa de darle una lección por “poner la otra mejilla” a arrasar con todas su plantación pasando con el coche por encima y firmando su hazaña con el dedo corazón.

No obstante, al igual que ocurre con la nombrada película del director finlandés, Trueba porta en sus bolsillos la arena amarga de la crítica social, que en este caso busca apelar al espectador, y especialmente al público joven, para que recupere el aliento necesario que le dé fuerzas para no darse por vencido, para rebelarse contra una situación ante la que no se (no nos) enfrenta(mos), lo cual acaba enmarcando a la película dentro del mismo espíritu combativo que caracterizaba el “we’ll go on forever, Pa, ’cause we’re the people” de (la muy superior) ‘Las uvas de la ira‘ (1940, John Ford) o del carismático impulso revolucionario del propio John Lennon. Un fruto amargo que planta sus raíces dentro de las arenas movedizas de la ambigüedad en cuanto a la forma en que debe ejercerse esa resistencia, como muestran las últimas secuencias ante el agricultor de fresas, donde, en apenas 5-10 minutos, el protagonista pasa de darle una lección por “poner la otra mejilla” a arrasar con todas su plantación pasando con el coche por encima y firmando su hazaña con el dedo corazón.

Nos encontramos así ante una película amable, reivindicativa y actual que no cuenta con la fuerza de otros estrenos españoles de 2013 como ‘Caníbal‘ (2013, Manuel Martín Cuenca) o ‘La Herida‘ (2013, Fernando Franco) ni con la desbordante originalidad de ‘Gente en sitios‘ (2013, Juan Cavestany), pero que tampoco se conforma con la pretenciosidad del buenrollismo de postín de ‘La vida secreta de Walter Mitty’ (2013, Ben Stiller). Al fin y al cabo no siempre es necesario inventar la rueda; a veces basta simplemente con no pincharla.