“Hay muchas cosas que un hombre no debería conocer o ver, y si las viera le sería mejor morir. Pero si alguno de nosotros las ve o conoce debe vivir para contarlas“

(Rithy Panh en ‘La imagen perdida’)

A raíz de la publicación de ‘Imágenes pese a todo’ en el año 2003 escrito por el teórico del arte Georges Didi Huberman se avivó la polémica acerca de la (ir)representabilidad del Holocausto y, con ello, aunque sólo sea de forma indirecta, la de todos aquellos momentos históricos de carácter atroz que fueron tan deplorables como  desgraciadamente reales. Frente a la defensa que hacía Claude Lanzmann en su monumental documental ‘Shoah’ (1985) acerca de la imposibilidad de encontrar una imagen justa de aquel acontecimiento, Didi Huberman acude a unas imágenes “robadas del infierno” que fueron tomadas a escondidas por uno de los integrantes del Sonderkommando, el grupo de judíos encargado de llevar a sus semejantes a las cámaras de gas. Estas fotografías, que apenas alcanzan a mostrar imperfectos retazos de aquella situación sí que vienen a atestiguar, entre otras cosas, la importancia que el mero hecho de tomarlas suponía ya para su autor, pues arriesgó su vida para apenas conseguir unas fotografías de baja calidad y mal encuadradas. Por ello, defiende Didi Huberman que a pesar de que una imagen sea incapaz de mostrar, como denunciaba Lanzmann, toda la realidad éstas existen pese a todo, sirviendo, por una parte, para dar testimonio, y, por otra, y esto es lo más importante, para hacer posible la reflexión sobre ese tipo de acontecimientos, pues permiten desplazar los límites de lo imaginable y, con ello, los límites de lo humano.

desgraciadamente reales. Frente a la defensa que hacía Claude Lanzmann en su monumental documental ‘Shoah’ (1985) acerca de la imposibilidad de encontrar una imagen justa de aquel acontecimiento, Didi Huberman acude a unas imágenes “robadas del infierno” que fueron tomadas a escondidas por uno de los integrantes del Sonderkommando, el grupo de judíos encargado de llevar a sus semejantes a las cámaras de gas. Estas fotografías, que apenas alcanzan a mostrar imperfectos retazos de aquella situación sí que vienen a atestiguar, entre otras cosas, la importancia que el mero hecho de tomarlas suponía ya para su autor, pues arriesgó su vida para apenas conseguir unas fotografías de baja calidad y mal encuadradas. Por ello, defiende Didi Huberman que a pesar de que una imagen sea incapaz de mostrar, como denunciaba Lanzmann, toda la realidad éstas existen pese a todo, sirviendo, por una parte, para dar testimonio, y, por otra, y esto es lo más importante, para hacer posible la reflexión sobre ese tipo de acontecimientos, pues permiten desplazar los límites de lo imaginable y, con ello, los límites de lo humano.

Siguiendo una línea similar a la de este teórico francés el director camboyano Rithy Panh se ha preocupado en su nuevo y fabuloso documental ‘La imagen perdida’ por espetar al pasado la devolución de una imagen que dé testimonio de la vida tal y como era en los campos de trabajo creados de Kampuchea Democrática por el líder comunista Pol Pot en Camboya durante la década de los 70 y en los que él pasó una parte fundamental de su infancia. Ahora bien, la imagen que se está reclamando no es la de los mandatarios (los jemeres rojos), ni tampoco la de las torturas que ellos mismos documentaron y de las que no queda ningún rastro, sino la de los seres humanos que padecieron y perecieron en aquella situación: “la imagen perdida somos nosotros” dice claramente Panh. Un “nosotros” que es, fundamentalmente, la suma (no el conjunto) de los individuos que vieron guillotinada su cotidianidad y transformada en una condición de esclavismo en la cual sus rasgos específicos se veían disueltos dentro de una comunidad que es tratada como una “masa” uniforme en la que ya no hay nombres ni vestimentas ni vínculos familiares, y en la que, a pesar de su vocación explícitamente comunista y horizontal, los mandatarios y miembros declarados del ejército se alimentaban normalmente mientras que los integrantes adheridos forzosamente (equivalentes a la clase trabajadora) se veían obligados a compartir sus 250 gramos de arroz diarios con otras 25 personas.

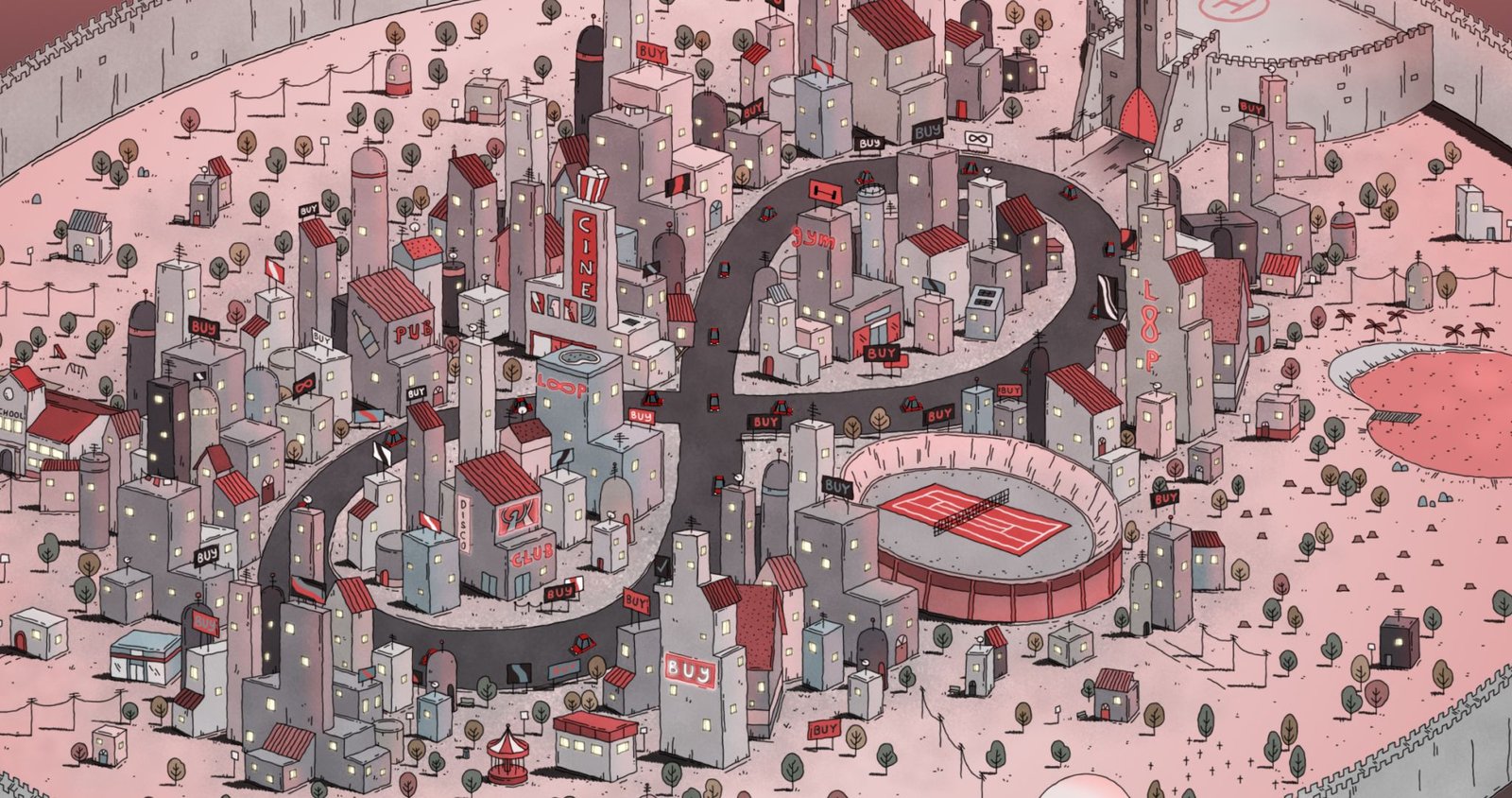

Ante la falta de una imagen que pueda dar cuenta de todo aquello Panh podría haber optado por seguir el camino de Lanzmann y haberse dedicado a reunir los testimonios de los supervivientes; sin embargo, su decisión se encuentra en un estimulante polo opuesto, pues para poder recuperar aquel pasado decide ir más allá de las palabras y crear unas nuevas imágenes que sean capaces de evidenciar la ausencia de las primeras: la recuperación del pasado pasará por una recreación ficticia de aquellos seres y situaciones mediante el uso de figuras inarticuladas hechas de arcilla y situadas en escenarios capaces de evocar aquella realidad. Así, en este intento por recurrir a una cierta ficción representativa e imaginada la película entronca inmediatamente con el reciente biopic animado sobre Jirō Horikoshi realizado recientemente por Hayao Miyazaki en su maravillosa ‘El viento se levanta’; no obstante, al contrario que la cinta del japonés, el acercamiento hacia la historia es radicalmente distinto, pues a pesar de recurrir a la representación a través de figuras animadas (la estética es idéntica a la del stop motion) Panh decide prescindir del movimiento de las mismas y con ello de su dramatización, lo cual nos permite reconocer en él un cierto acercamiento panorámico, no un primer plano sobre su drama personal por muy presente que se encuentre a lo largo del metraje: lo que nos encontramos es más bien el sumergimiento dentro de una situación que, por desgracia, fue real y que, por lo tanto, no exige que la empatía se vuelva efectiva mediante la identificación con un personaje, ya que el horror y la inhumanidad a la que alude son suficientes para colmar el abismo de lo afectivo. En esa situación el ser humano se ve disuelto dentro de una ideología que lo deshumaniza por completo (como bien muestra la terrorífica rememoración que hace Panh sobre un niño de 9 años que delató y condenó a muerte a su madre por robar unas berenjenas para alimentarlos en aquella trágica situación de hambruna) y, con ello, se eleva incluso al plano de lo conceptual, pues obliga a plantear necesariamente – como decía Didi Huberman aludiendo al pensamiento de Georges Bataille – la necesidad de reflexionar sobre una nueva antropología que permita dar cuenta de hechos como éste (o, lo que es aún más complicado, del Holocausto) tanto desde el punto de vista de la crueldad manifiesta en los estamentos superiores como del espíritu de supervivencia de aquellos seres humanos que se vieron reducidos a condiciones animales y cuyo mejor ejemplo es el momento en que Rithy Panh nos cuenta cómo los bueyes miraban extrañados a los hombres que se agachaban a beber barro por falta de agua.

inmediatamente con el reciente biopic animado sobre Jirō Horikoshi realizado recientemente por Hayao Miyazaki en su maravillosa ‘El viento se levanta’; no obstante, al contrario que la cinta del japonés, el acercamiento hacia la historia es radicalmente distinto, pues a pesar de recurrir a la representación a través de figuras animadas (la estética es idéntica a la del stop motion) Panh decide prescindir del movimiento de las mismas y con ello de su dramatización, lo cual nos permite reconocer en él un cierto acercamiento panorámico, no un primer plano sobre su drama personal por muy presente que se encuentre a lo largo del metraje: lo que nos encontramos es más bien el sumergimiento dentro de una situación que, por desgracia, fue real y que, por lo tanto, no exige que la empatía se vuelva efectiva mediante la identificación con un personaje, ya que el horror y la inhumanidad a la que alude son suficientes para colmar el abismo de lo afectivo. En esa situación el ser humano se ve disuelto dentro de una ideología que lo deshumaniza por completo (como bien muestra la terrorífica rememoración que hace Panh sobre un niño de 9 años que delató y condenó a muerte a su madre por robar unas berenjenas para alimentarlos en aquella trágica situación de hambruna) y, con ello, se eleva incluso al plano de lo conceptual, pues obliga a plantear necesariamente – como decía Didi Huberman aludiendo al pensamiento de Georges Bataille – la necesidad de reflexionar sobre una nueva antropología que permita dar cuenta de hechos como éste (o, lo que es aún más complicado, del Holocausto) tanto desde el punto de vista de la crueldad manifiesta en los estamentos superiores como del espíritu de supervivencia de aquellos seres humanos que se vieron reducidos a condiciones animales y cuyo mejor ejemplo es el momento en que Rithy Panh nos cuenta cómo los bueyes miraban extrañados a los hombres que se agachaban a beber barro por falta de agua.

Esta nueva imagen creada por el realizador camboyano viene, así, a cubrir en cierto modo la ausencia de un testimonio visible y directo de lo ocurrido al mismo tiempo que se revela contra la representación de los acontecimientos generada por el régimen de Pol Pot, pues si bien una imagen puede ser una evidencia, también puede ser una distracción: “En el cine veo la revolución que nos habían prometido. Sólo existe en la película.”. Tanto crédito le concedemos a la imagen que somos capaces de creer cualquier cosa que nos muestre, ya sea un mundo imaginario o un mundo real en el que un pueblo labra sonriente sus tierras con las manos. Esto nos lleva a reconocer a raíz de la película tres tipos de imágenes, comunes en su condición pero antitéticas en su realidad: la imagen ficticia (que ajusta lo real a una interpretación autónoma), la imagen efectiva (en la que lo real se hace presente) y la imagen mnémica (perteneciente al recuerdo), siendo esta última la más particular de las tres, ya que, por una parte, se caracteriza por ser privada (frente a las anteriores, que serían públicas) y, por otra parte, por reunir las cualidades de los otros dos tipos, pues goza de la directa apelación a lo real de la segunda al mismo tiempo que su privacidad y falta de constatación le obligan a habitar la grieta de lo ficticio. La labor de esta película consistiría, por lo tanto, en buscar una imagen efectiva (la imagen perdida y aludida con la representación de las figuras de arcilla) que pueda volver pública la imagen mnémica (los recuerdos  a los que alude constantemente el autor y que funcionan como punto de partida) y que al mismo tiempo se revele contra la imagen fictica generada por el régimen de Pol Pot.

a los que alude constantemente el autor y que funcionan como punto de partida) y que al mismo tiempo se revele contra la imagen fictica generada por el régimen de Pol Pot.

El valor de alcanzar esa imagen efectiva para que supere la privacidad del recuerdo (y, con ello, la responsabilidad a la que aludía Panh en la cita inicial) reside en su capacidad para estimular el pensamiento y completarlo, permitiendo, como comentábamos al principio, ampliar los límites de lo imaginable. Crear una nueva imagen capaz de remitir a una imagen perdida, a un pasado irreconciliable pero susceptible de ser buscado incasable e inconsolablemente equivale al gesto de libertad que realizó su padre al negarse a comer para seguir manteniendo su humanidad, ya que, como dice Panh, “a veces el silencio es un grito, como lo que hizo mi padre”; eso mismo ocurre con esta imagen perdida, pues a través de su representación irreal reclama la evidencia de su mutismo para que todo el mundo sea capaz de oír su voz. Por ello, cuando al final de la película Panh nos pide que busquemos esa imagen perdida realmente no nos está instando a realizar una labor documental de buceo entre archivos (por otra parte inexistentes), sino que nos está empujando hacia la búsqueda de su comprensión, a su disolución efectiva entre los meandros de nuestra maltrecha e incompleta memoria.