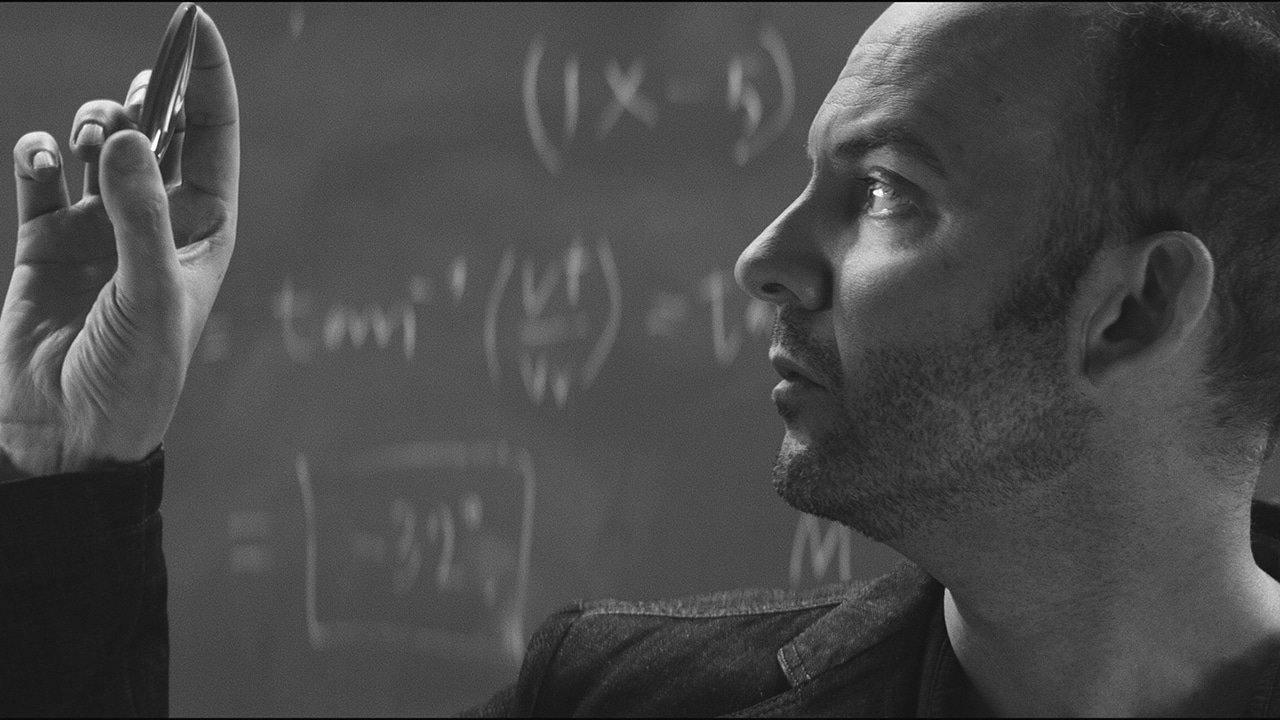

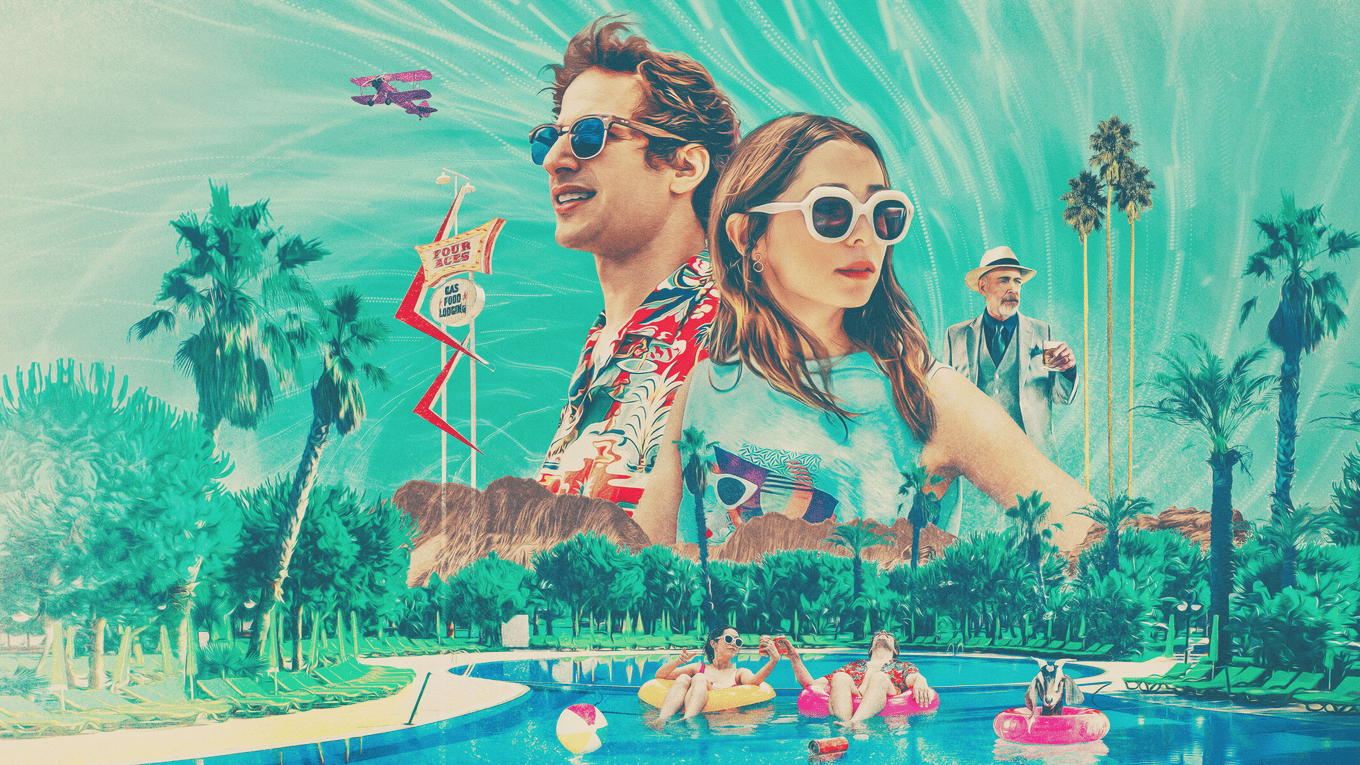

Vivimos en un mundo en el que la imagen se ha consolidado como bandera y única patria, no sólo por lo que vemos, sino también – y sobre todo – por lo que proyectamos. Aquel que nos mira ve un yo distinto del que realmente somos e incluso nosotros mismos nos buscamos en el reflejo de los espejos en vez de hacer uso de una introspección que nos permita acceder sin mediaciones a nuestro  fuero interno. Así, nos acercamos a nosotros mismos desde la distancia, estableciendo un espacio a veces translúcido y consciente, otras opaco y ajeno, pero casi siempre mediado por nuestro pasado, nuestras aspiraciones y, sobre todo, por esa imagen que los demás proyectan sobre nosotros (ya sea – como muestra la película – en forma de red social o de crítica escrita) y que casi siempre se encuentra teñida de desprecio y ridiculización, no de admiración y respeto. La personalidad se vuelve con ello cada vez más difusa e incluso plural, oculta tras pseudónimos y avatares que nos convierten a todos consciente o inconscientemente en actores, en simulacros de persona(je)s que buscan – como el personaje de Mike Shiner (Edward Norton) – la coherencia interna mientras su papel siga resultando útil pero que se desprenden de él con la misma facilidad con la que nos quitamos la caspa de las hombreras del abrigo. Con esta autoconsciencia y autodistancia se cocina el caldo de cultivo de la reinvención y de la sátira, grandes baluartes de esa sociedad

fuero interno. Así, nos acercamos a nosotros mismos desde la distancia, estableciendo un espacio a veces translúcido y consciente, otras opaco y ajeno, pero casi siempre mediado por nuestro pasado, nuestras aspiraciones y, sobre todo, por esa imagen que los demás proyectan sobre nosotros (ya sea – como muestra la película – en forma de red social o de crítica escrita) y que casi siempre se encuentra teñida de desprecio y ridiculización, no de admiración y respeto. La personalidad se vuelve con ello cada vez más difusa e incluso plural, oculta tras pseudónimos y avatares que nos convierten a todos consciente o inconscientemente en actores, en simulacros de persona(je)s que buscan – como el personaje de Mike Shiner (Edward Norton) – la coherencia interna mientras su papel siga resultando útil pero que se desprenden de él con la misma facilidad con la que nos quitamos la caspa de las hombreras del abrigo. Con esta autoconsciencia y autodistancia se cocina el caldo de cultivo de la reinvención y de la sátira, grandes baluartes de esa sociedad contemporánea de cuyos vapores emana Birdman, el notable film de Alejandro González Iñarritu.

contemporánea de cuyos vapores emana Birdman, el notable film de Alejandro González Iñarritu.

Con su historia sobre el intento por reinventarse del actor Riggie Thompson (Michael Keaton), Iñarritu manifiesta en cierto modo su propia voluntad de giro, aunque lo haga justamente en sentido inverso: mientras Thompson busca un mayor reconocimiento que le permita liberarse y distanciarse del personaje superheróico que interpretó – como Keaton – antes de que todos los demás actores se subieran al carro (algo que se apunta de forma maravillosa e hilarante), Iñarritu hace un punto y aparte tras la sórdida – aunque interesante – ‘Biutiful’ (2009), máximo exponente de lo que venía siendo su filmografía hasta entonces; sin embargo, como decíamos, esta variación se realiza en sentidos opuestos, pues si bien el protagonista cruza el puente que va del entretenimiento superficial a la profundidad trascendente, el director se lanza en tirolina desde la cima del melodrama trágico hasta la cordillera de la sátira burlesca. Un cambio de tono éste que no debe confundirse con un giro radical, pues la historia en sí continúa vagando por los mismos derroteros que sus películas anteriores: sigue hablando de gente derrotada a la que nada le sale bien, gente atormentada, gente que, en definitiva, parece apuntada con el dedo divino como una nueva encarnación del Job bíblico. Su temática, su desarrollo e  incluso sus pretensiones son tan serias y firmes como los de cualquier otra película sobre la obsesiva autoexigencia que caracteriza a ese escaparate de la vida privada que termina siendo el mundo del espectáculo, revelándose así como un reverso vacilón de ‘Las zapatillas rojas’ (Powell y Pressburger, 1948), ‘Toro Salvaje’ (Martin Scorsese, 1980), ‘Cisne negro’ (Darren Aronofsky, 2011) o la reciente y justamente aclamada ‘Whiplash’ (Damien Chazelle, 2014) .

incluso sus pretensiones son tan serias y firmes como los de cualquier otra película sobre la obsesiva autoexigencia que caracteriza a ese escaparate de la vida privada que termina siendo el mundo del espectáculo, revelándose así como un reverso vacilón de ‘Las zapatillas rojas’ (Powell y Pressburger, 1948), ‘Toro Salvaje’ (Martin Scorsese, 1980), ‘Cisne negro’ (Darren Aronofsky, 2011) o la reciente y justamente aclamada ‘Whiplash’ (Damien Chazelle, 2014) .

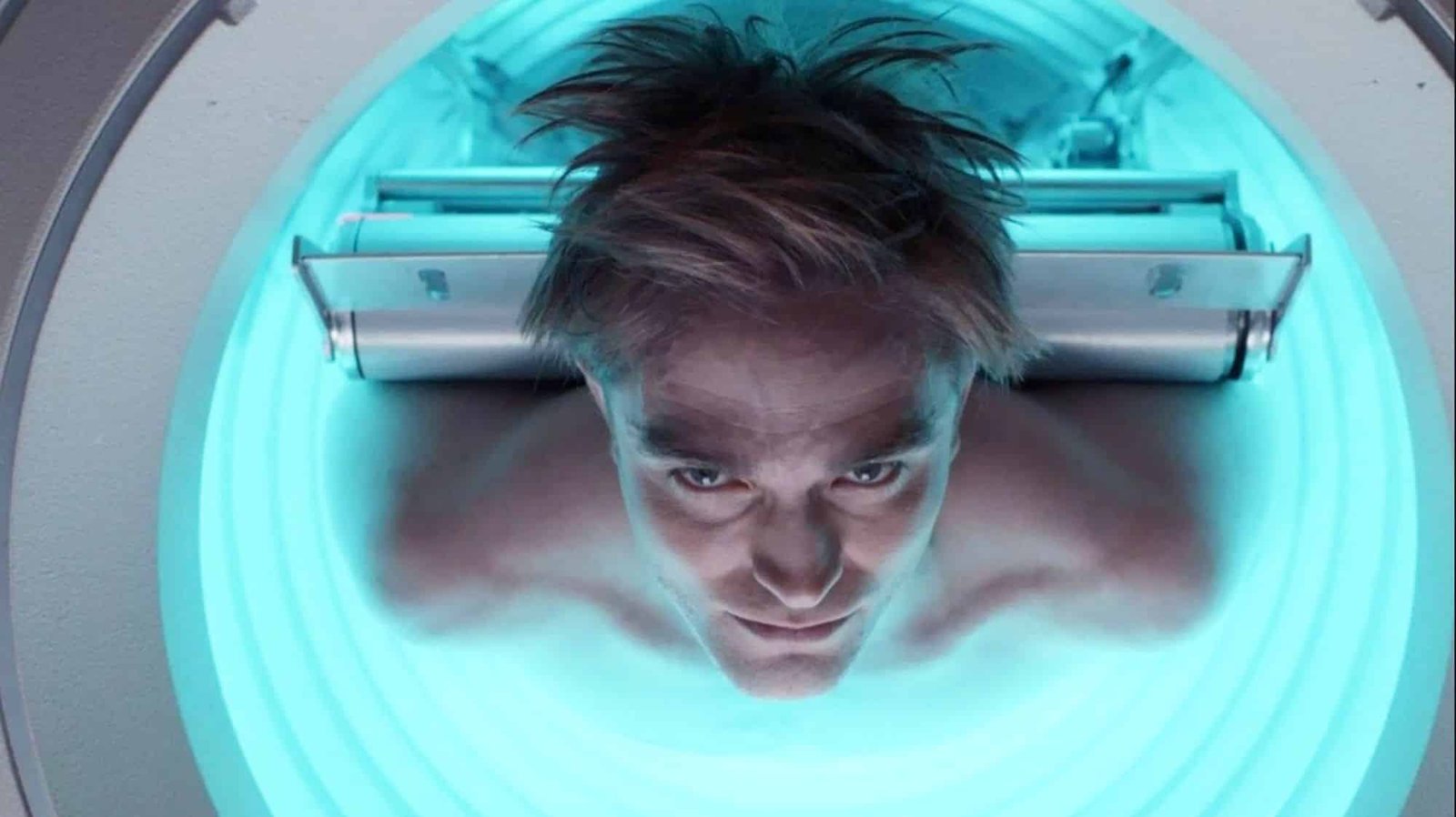

Por ello, es inevitable admitir su falta de originalidad en el terreno narrativo: su historia sobre el descenso in crescendo a los infiernos psicológicos del protagonista ya ha sido mil veces contada de la misma manera y sus personajes apenas varían de los estereotipos reinantes tanto en el ámbito narrativo (los líos de faldas entre los miembros del elenco, el actor prepotente que de forma certera apellidan Shiner (de ‘shine’, es decir, “brillar”…) como en el genérico (ese secundario graciosete y entrañable al que da vida Galifianakis o la hija conflictiva, incomprendida y desencantada de la omnipresente Emma Stone). Como no podía ser de otra manera, esto ha servido a algunos detractores entusiastas del cine como mera narración para rechazar el film frontalmente sin apenas remarcar – más que como algo anecdótico – que a pesar de su claudicación ante ciertas convenciones su capacidad para cargar sus tintas de desbordante ingenio y sus bobinas de una desmesurada brillantez técnica la hacen merecedora de una justa admiración. La pirotécnica y fascinante decisión de rodar todo el film en un único (aunque falso) plano secuencia capaz de saltar admirablemente de espacio y de tiempo sin previo aviso otorga a todo el metraje un dinamismo y una continuidad que encajan a la perfección con el tono de la película y ofrece credibilidad a los momentos más fantásticos que, de otra forma, habrían perdido buena parte de su efectividad. Esa carencia de cortes visibles (que bien habría merecido una nominación al Óscar al mejor montaje) se ve complementada de forma apabullante por la imprescindible banda sonora de Antonio Sánchez compuesta únicamente de ritmos de batería – tan comunes de encontrar por las calles de Broadway como se remarca en el propio film – que toma el testigo del frenesí que de otro modo habría recaído sobre la concatenación de planos y que, al mismo tiempo, llega a funcionar como hipérbole de la inmediatez y la anarquía de la vida real y, sobre todo, de esas redes sociales instantáneas e indolentes, capaces de otorgar mayor fama con una carrera en calzoncillos por Broadway que con una adaptación de un libro de Raymond Carver.

tiempo sin previo aviso otorga a todo el metraje un dinamismo y una continuidad que encajan a la perfección con el tono de la película y ofrece credibilidad a los momentos más fantásticos que, de otra forma, habrían perdido buena parte de su efectividad. Esa carencia de cortes visibles (que bien habría merecido una nominación al Óscar al mejor montaje) se ve complementada de forma apabullante por la imprescindible banda sonora de Antonio Sánchez compuesta únicamente de ritmos de batería – tan comunes de encontrar por las calles de Broadway como se remarca en el propio film – que toma el testigo del frenesí que de otro modo habría recaído sobre la concatenación de planos y que, al mismo tiempo, llega a funcionar como hipérbole de la inmediatez y la anarquía de la vida real y, sobre todo, de esas redes sociales instantáneas e indolentes, capaces de otorgar mayor fama con una carrera en calzoncillos por Broadway que con una adaptación de un libro de Raymond Carver.

Por desgracia, la apabullante creatividad de la mayor parte del metraje – especialmente su primera hora – va perdiendo fuelle según avanza el film, en parte por algunos burdos deslices técnicos que ensucian la coherencia y el ingenio de todo el metraje (especialmente ese repetido paso del día a la noche cuando en ningún otro momento se ha hecho tan evidente el  lapso de tiempo transcurrido), y, sobre todo, por un desenlace que abandona a los personajes a su suerte cuando ya no le son útiles (como es el caso de Mike Shiner o de Lesley (Naomi Watts)) y que – como suele ocurrir con este tipo de films – parece escurrírsele entre las manos al guionista, como si estuviera pasándose entre las manos un ascua al rojo vivo que no sabe dónde poner. A pesar de ello, Birdman sigue resultando una película tremendamente estimulante y entretenida, capaz de engrandecer las virtudes de la historia y, sobre todo, de subrayar las brillantes interpretaciones de su impagable elenco, pues, a pesar incluso de la palpable pretensión de su director por encontrar – como su protagonista – el reconocimiento y el aplauso, consigue demostrarnos que, como los seres humanos, la propia realidad admite también diferentes máscaras y que no hay nada más gratificante que ponerle sin remilgos el liviano sombrero de arlequín a la agónica máscara de la tragedia.

lapso de tiempo transcurrido), y, sobre todo, por un desenlace que abandona a los personajes a su suerte cuando ya no le son útiles (como es el caso de Mike Shiner o de Lesley (Naomi Watts)) y que – como suele ocurrir con este tipo de films – parece escurrírsele entre las manos al guionista, como si estuviera pasándose entre las manos un ascua al rojo vivo que no sabe dónde poner. A pesar de ello, Birdman sigue resultando una película tremendamente estimulante y entretenida, capaz de engrandecer las virtudes de la historia y, sobre todo, de subrayar las brillantes interpretaciones de su impagable elenco, pues, a pesar incluso de la palpable pretensión de su director por encontrar – como su protagonista – el reconocimiento y el aplauso, consigue demostrarnos que, como los seres humanos, la propia realidad admite también diferentes máscaras y que no hay nada más gratificante que ponerle sin remilgos el liviano sombrero de arlequín a la agónica máscara de la tragedia.