Si bien es cierto que el crimen perfecto ha sido uno de las fantasías sádicas más recurrentes en las narraciones de las que se ha servido el séptimo arte, pocas veces se ha acudido a lo largo de su historia a un homicidio metacinematográfico donde el cuerpo del delito ya no pertenezca a la persona sino al personaje, algo que sólo es posible cuando éste ha conseguido una existencia independiente de la obra en la que aparezca, es decir, cuando se ha convertido en mito.

En el caso de James Bond, por ejemplo, hemos visto cómo ha sido encarnado durante 25 películas por seis actores diferentes que han conseguido “darle vida”, otorgándole con ello una cierta inmortalidad que le permite superar el eterno problema del envejecimiento o incluso de la desaparición de ese saco de carne y hueso del que se ha servido temporalmente para poder aparecer frente a la pantalla (algo que, al parecer, también podría ocurrir con Indiana Jones y que, por supuesto, está ocurriendo recientemente con Sherlock Holmes).

La realidad de Charlot, el famoso vagabundo que hizo rico, famoso e inmortal a Charles Chaplin, resulta muy distinto al de todas estas sagas, ya que, en primer lugar, tan sólo puede ser interpretado por su creador (¿alguien puede imaginarse un remake o una nueva película de Charlot que no sea como mero homenaje?), en segundo lugar, su existencia se encontraba completamente adscrita a un lenguaje cinematográfico muy particular: el cine mudo, y, por último, a un género bien definido: la comedia.

La necesidad de su fallecimiento se vuelve, por lo tanto, como algo inevitable, y sin embargo, nunca pudimos acudir a la burda solución de verle morir en pantalla. Por el contrario, su muerte forma parte de un crimen tan perfecto que incluso se desconoce si ésta se dio realmente o si tan solo partió camino de una vida inmortal de la mano de su amada y de su bastón.

1) Ni Chaplin ni Charlot (‘Una mujer de París’)

El primer intento de Charles Chaplin por despedirse de Charlot (aunque sólo fuese temporalmente) llegó con su primera película «seria», el melodrama ‘Una mujer de París’ (1923), donde narra la historia de una chica de pueblo con problemas economicos que decide marcharse a París dejando atrás a su prometido y convirtiéndose en una adinerada ‘señorita de compañía’. Difícilmente podría llegar a imaginarse a Charlot paseándose por una película como ésta a menos que fuese en un rol secundario, lo cual, sin embargo, no haría más que distraer a una audiencia demasiado preocupada y encariñada con ese esperado personaje.

Por ello, no es de extrañar que el director y padre de la criatura decida no sólo prescindir de su retoño sino anunciarlo a los cuatro vientos desde el inicio del metraje, pues como vemos en la imagen, se preocupa mucho en dejar claro que él (es decir, Charlot) no sale en la película, algo que en cierto modo traiciona (ya sea como broma o como experimento), pues en un momento dado hace un breve cameo en el cual apenas puede vérsele la cara y en el cual, en cualquier caso, resulta completamente irreconocible. Resulta remarcable que, por lo tanto, el Chaplin actor se vea incapaz de mostrarse en una película despojado del Charlot personaje (podría haber interpretado fácilmente el rol del protagonista si hubiese querido) como si fuera un animal que se siente desprotegido sin su pelaje poco después de haber sido esquilado.

Éste es, sin embargo – como señala Imanol Zumalde en el interesantísimo estudio sobre la película (aunque tal vez demasiado ebrio de sobreinterpretación en algunos momentos) ‘Formas de mirar(se)’ (2013) – un film-eclipse dentro de la filmografía de Chaplin, donde la ausencia del personaje retrata también una distancia expresiva respecto al arte cinematográfico (representada según dicho estudio dentro de la propia película en el momento del striptease) y que hace pensar y fantasear acerca del camino que habría podido tomar la filmografía chaplinesca si el público no le hubiese dado la espalda a este notabilísimo drama.

Los recursos expresivos que hacían vaticinar el interés del director por las posibilidades vanguardistas del cine quedaron así sepultados definitivamente bajo el abono que haría florecer el mito inmortal de Charlot: el personaje, tras ser expatriado de esta película, reaparecerá a partir de entonces con una inusitada fuerza que conseguirá que plasme su firma dentro de las pocas páginas inmortales de ese efímero álbum de visitas que es el imaginario colectivo.

2) Chaplin frente al sonoro (‘La quimera de Oro’, ‘El circo’, ‘Luces de la ciudad’, ‘ Tiempos Modernos’)

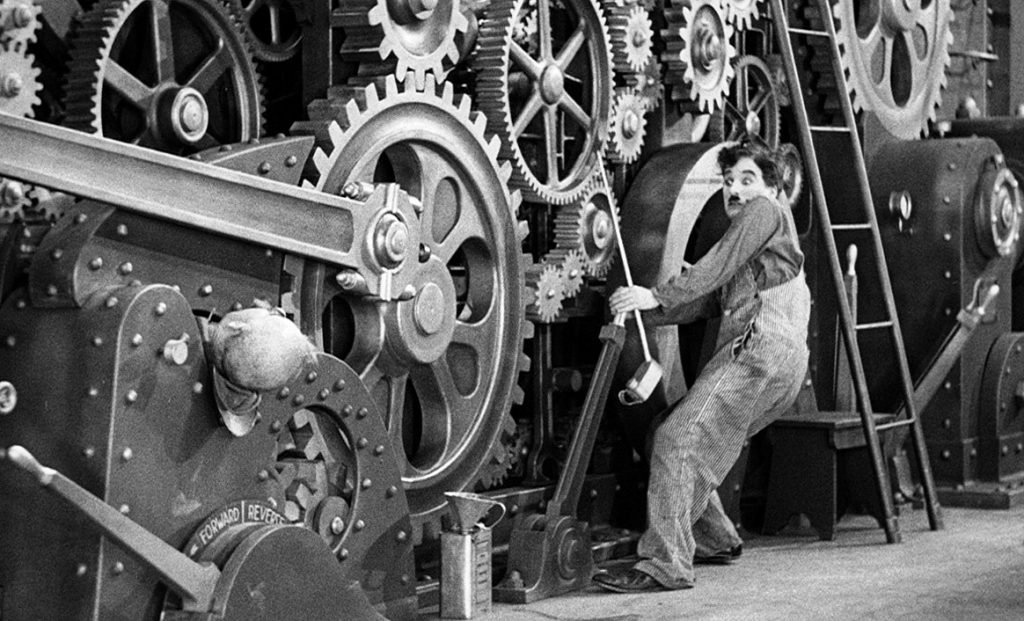

Tras ese primer intento de desembarazarse de su icónico vagabundo, Chaplin volvió a preñarse de él y parió las que posiblemente sean sus cuatro películas más recordadas: ‘La quimera de Oro’ (1925) (¿quién no tiene en la cabeza la imagen de Chaplin comiéndose su propia bota?), ‘Luces de la ciudad’ (1931) (imposible no pensar rápidamente en su emotivo final o, para los más adentrados en su cine, el surrealista combate de boxeo), ‘Tiempos modernos’ (1936) (cómo evitar traer a nuestros recuerdos la escena inicial en la que es engullido por la maquinaria con la que trabaja) o, por supuesto, ‘El gran dictador’ (1940) (ahí tenemos el memorable momento en el que Hynkel baila con la bola del mundo a su antojo)… a lo cual habría que añadir la maravillosa aunque injustamente olvidada ‘El circo’ (1928), probablemente una de sus películas más divertidas y disparatadas.

De todas ellas quedan, pues, pegadas a nuestra retina una interminable retahíla de imágenes que difícilmente pueden borrarse por mucho que nos frotemos los ojos; sin embargo, en aquel momento la imagen cinematográfica se encontraba en plena crisis de identidad, pues unos hermanos apellidados Warner habían decidido estrenar en 1927 (un año antes de la aparición de ‘El circo’, completamente muda) la primera película sonora de la historia: ‘El cantor de jazz’. Con ello, el murmullo de las olas vino a inundar las pantallas de cine de todo el mundo y el lenguaje cinematográfico al completo contando rápidamente con el favor de un público, ávido por ahogarse en las mareas del realismo en las cuales se sumergían las imágenes parlantes.

Sin embargo, Chaplin no recibió de forma tan entusiasta este murmullo, pues si bien es cierto que por una parte él se consideraba fiel defensor de la pantomima y de un lenguaje cinematográfico apoyado en su materia prima, esto es, en la imagen, tampoco debemos olvidar que ese mismo idioma iconográfico era condición indispensable para la supervivencia de Charlot: por un lado, por los ritmos cinematográficos propios del cine mudo, pues su propia actuación basada en la pantomima y sus estrambóticos andares tan sólo podían ser integrados en un tipo de cine capaz de distanciarse de la percepción realista del mundo, que es justamente la que vino a imponer la irrupción del cine sonoro; por otro lado, porque la imagen es el único esperanto posible, el único lenguaje capaz de traspasar todas las fronteras (al igual que consiguió el propio personaje de Charlot), por lo que el paso al sonoro supondría enclaustrarle en una nacionalidad, en un idioma, en una cultura particular, cuando su verdadera grandeza provenía de su total universalidad.

Chaplin fue uno de los pocos afortunados que pudieron continuar la senda del mutismo en un momento en que todos los fotogramas se esforzaban por levantar la voz, en parte porque él mismo producía sus propias películas con su recién creada compañía ‘United Artists’, en parte porque se encontraba a buen resguardo bajo la piel de su personaje y también porque fue el único (o uno de los pocos) que se atrevió a plantarle cara usando su propia medicina. Más allá de ignorar completamente al cine sonoro con el estreno de ‘El circo’ en 1928, tanto en ‘Luces de ciudad’ como en ‘Tiempos modernos’, ambas estrenadas en un mundo en que el cine sonoro se había apropiado del trono de las salas de cine, encontramos constantes referencias al sonido que subrayan el elemento cómico de algunas situaciones pero que sólo hacen acto de presencia como lenguaje estructurado bajo el paraguas de la sátira.

Ahí tenemos, como ejemplo de los primeros, el momento en que Charlot se traga un silbato en una fiesta haciendo que cada vez que hipe pite, o los ruidos intestinales que despertaban la ira de un chucho refinado en el interior de una comisaría; por el contrario, si dirigimos nuestra mirada y nuestros oídos hacia los segundos – mucho más atrevidos e interesantes – podemos ver rápidamente la denuncia y la crítica que se hace al cine sonoro al comienzo de ‘Luces de la ciudad’, donde las voces de los políticos son sustituidas por bocinas, y en la (mucho más sutil) escena que cierra la película, en la que la chica ciega acaba reconociendo al vagabundo no por la voz sino por el tacto.

El encuentro de ‘Luces de ciudad’:

Del mismo modo, en ‘Tiempos Modernos’ Chaplin decide otorgarle únicamente el “don” de la voz a los instrumentos de poder (el omnipresente jefe de la fábrica, por ejemplo) hasta que, llegado el momento, el vagabundo abre la boca por primera y última vez con el fin de articular una palabra; esta canción que cierra prácticamente la película será su canto de cisne, un único graznido incomprensible escrito en el único idioma que podría hablar Charlot: un idioma inventado y compuesto de varias lenguas, un habla, en fin, que es puro ingenio, pantomima y universalidad.

Final de ‘Luces de ciudad’:

3) Charlot y la guadaña (‘El gran dictador’, ‘Monsieur Verdoux’ y ‘Candilejas’)

La guadaña (o más propiamente su zumbido) se cernía ya por aquel entonces sobre el entrañable y amado pescuezo de Charlot. Sin embargo, a pesar de la amenaza, a este indefenso vagabundo aún le quedaban fuerzas suficientes para seguir jugando al despiste en las tres películas siguientes de su creador, todas ellas adheridas ya a la nueva tradición del cine sonoro y con las cuales conseguirá demostrar que, al igual que podría haber sido un gran director de tragedias, también tenía el músculo necesario en las aletas para nadar con soltura dentro de las aguas del sonido y del lenguaje: esas películas fueron la ya citada ‘El gran dictador’ (1940), ‘Monsieur Verdoux’ (1947) y ‘Candilejas’ (1952).

La primera de ellas es en la que ese despiste puede resultar más burdo a priori, pues aunque ya nos encontramos con un personaje que habla y que se encuentra dislocado geográfica y biográficamente con respecto a Charlot, éste aún conserva el bigote que le hizo famoso en su momento. Sin embargo, la tortilla gira al lanzarla al aire cuando nos damos cuenta de que ese bigote que porta ya no es el bigote de Charlot, ya no es él quien motiva ese disfraz más que por casualidad: el bigote de Chaplin en ‘El gran dictador’ es el bigote de Hynkel/Hitler, es por él por el que existe, a él a quien alude, si bien es por el pasado de Charlot por lo que se encuentra legitimado a hacer uso de él. Como dice claramente André Bazin en ‘Pastiche et postiche o le néant pour une moustache’: “No es el talento de mimo, ni siquiera el genio de Chaplin lo que le autorizaba a rodar ‘El gran dictador’. No era nada más que su bigote.”.

Siete años habría que esperar tras el famoso discurso de cierre humanista de aquella película (obviando la versión sonora de “La quimera de oro” de 1942) para que Chaplin decidiera volver a ponerse delante y detrás de las cámaras, pero esta vez ya no era posible reconocer a Charlot en ningún lugar, sino que un adinerado señor de apellido y bigote francés era ahora el centro de atención: Henri Verdoux, un personaje que – como señala también Bazin – se caracteriza por ser la antítesis de Charlot: en vez de ser pobre, solitario y un inadaptado social, Verdoux es rico, seductor y un sobreadaptado social capaz de mirar por encima del hombro a la sociedad en la que se integra.

Una sociedad que al final del metraje le llevará al cadalso sin darse cuenta de que al condenar a este personaje que tan bien ha sabido jugar el juego del éxito social se está condenando a sí misma, pues es ella la que lo ha engendrado, ya que, si seguimos el planteamiento del crítico francés, ese Verdoux es realmente un Charlot disfrazado, evolucionado, integrado por fin en una sociedad a la que desprecia y a la que él mismo se cansará de pertenecer.

El cinismo que caracteriza a Verdoux no es más que el paso adelante de la piedad charlotiana: antes buscaba el amor sin encontrarlo, ahora se dedica a casarse para asesinar después a su mujer; mientras que uno vagaba por la ciudad sin apenas un trozo de pan que llevarse a la boca, el otro vive gracias a sus engaños en grandes mansiones e invierte en bolsa; aquél huía constantemente de una policía que rara vez conseguía atraparle, éste, cansado, acaba entregándose amablemente a ella. Así, cuando el verdugo ponga la soga al cuello bajo ese nuevo bigote francés será también el del vagabundo el que deje de respirar.

Con este juego de disfraces que caracteriza a Monsieur Verdoux Chaplin parece haber matado (o mejor, denunciado la muerte) de su querido Charlot, cuya necesidad era imprescindible por el mero hecho de que éste, como personaje mítico, no podía envejecer ni, por lo tanto, morir de forma evidente en pantalla. ‘Candilejas’, película que llegaría cinco años después y en la cual Chaplin aparecerá en pantalla por primera vez con la cara descubierta y acompañado del otro genio del cine mudo, Buster Keaton, será el pañuelo de lágrimas agitado al viento como despedida ya no sólo de su mítico Charlot sino incluso de todo lo que su carrera había sido hasta entonces y de un tipo de cine que se vio obligado a decir adiós desde los bastidores.

El carácter melancólico que caracteriza esta historia de un famoso actor de vodevil que ya no cuenta con el favor del público (recordemos que ‘Monsieur Verdoux’ fue un sonado fracaso de taquilla) es al mismo tiempo la declaración del paso del tiempo en los hombres y en las artes: intentar recuperar a Charlot a estas alturas sería como intentar quitarle las arrugas al Chaplin sexagenario, quien, como proclama en su posterior ‘Un rey en nueva York’ tras haberse visto convencido para hacerse un lifting, miraría con horror esa figura ajena en la que su cara se había convertido.

Epílogo: Tililar tras morir tres veces

Tres fueron, pues, los momentos en que agonizó Charlot: una primera, en favor de la seriedad de su autor, la segunda porque el mundo se empeñaba en darle voz y, la tercera y última, por el cinismo de una sociedad que le convierte en su antítesis y que le acompaña sin reconocerle hasta el cadalso provocándose entonces su propia asfixia. La muerte de Charlot resultaba, por lo tanto, una muerte inevitable, al igual que lo era que este hecho no se diera directamente en la pantalla: debía morir, pero nadie debía ver cómo lo hacía.

Por ello, como anunciábamos al principio, este crimen que comete Chaplin contra su personaje es un crimen perfecto, pues sólo mediante la teoría se puede llegar a ese fatídico momento. No obstante, a pesar de su anunciada muerte, al igual que las estrellas que siguen brillando en el cielo aún estando ya muertas, su alma siguió vagando por ciertos pasajes de las obras restantes de Charlot (ahí tenemos a la Natascha interpretada por Sofía Loren en ‘Una condesa en Nueva York’) y, qué duda cabe, por las kilométricas tiras de fotogramas que seguirían invadiendo después nuestras pantallas. El adiós a Charlot fue, más que nunca, la confirmación de que su silueta seguiría tililando aun a través de las cavernosas paredes de su féretro de celuloide.