Cuesta pensar que al contraer nuestras pupilas, al palpar nuestro entorno con las manos o al dejar que el sonido entre indolente por nuestros tímpanos no estemos siendo capaces de ver, tocar u oír más que un fragmento de lo que realmente nos rodea. Los límites entre aquello que consideramos real y lo que tiramos con desprecio en el oscuro saco de lo imaginario es tan voluble y volátil, tan intangible y necesario, que si la humanidad fuera tan sólo capaz de establecer de forma definitiva ese punto de ruptura podrían darse prácticamente por terminadas todas las demás andaduras intelectuales de la humanidad, abandonadas a partir de entonces a un lúdico destino. La filosofía, con ese Sócrates preguntón e impertinente que intentaba averiguar qué hacia que un zapato fuese un zapato, nació con el deseo de evidenciar la existencia de ese abismo, y, desde entonces, el ser humano no ha sido capaz de desprenderse del signo de interrogación que lo acompañaba.

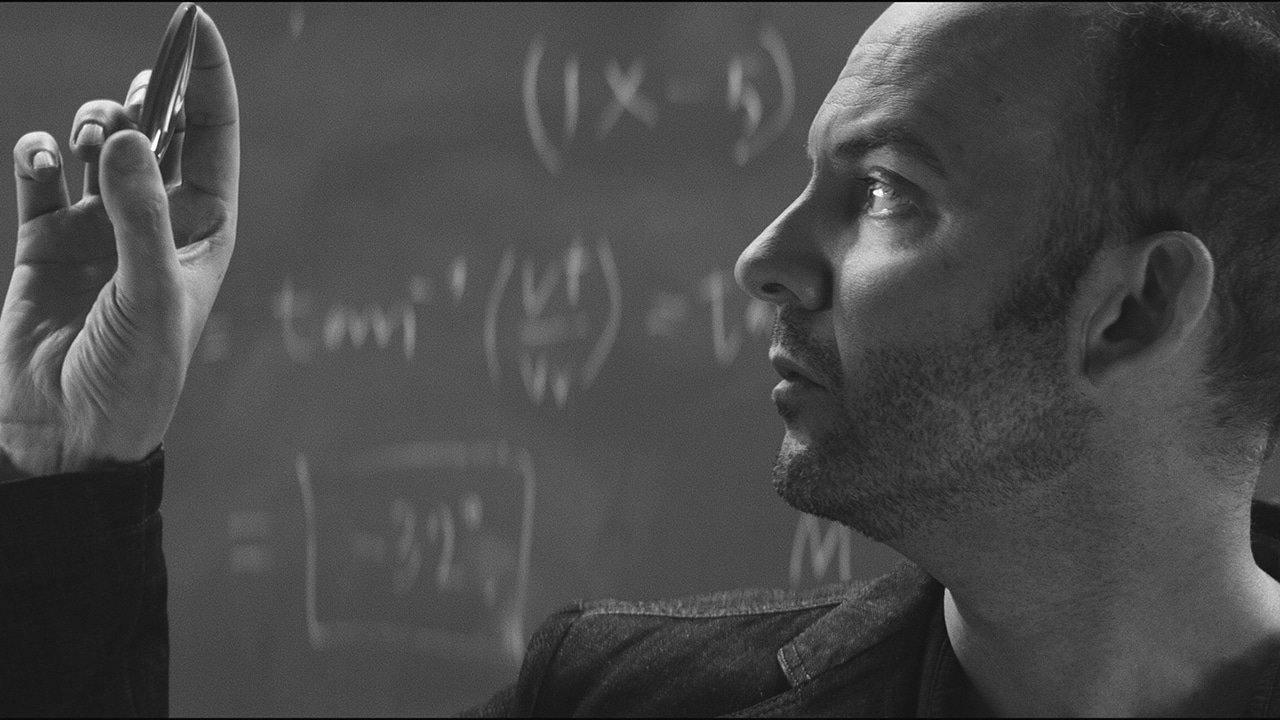

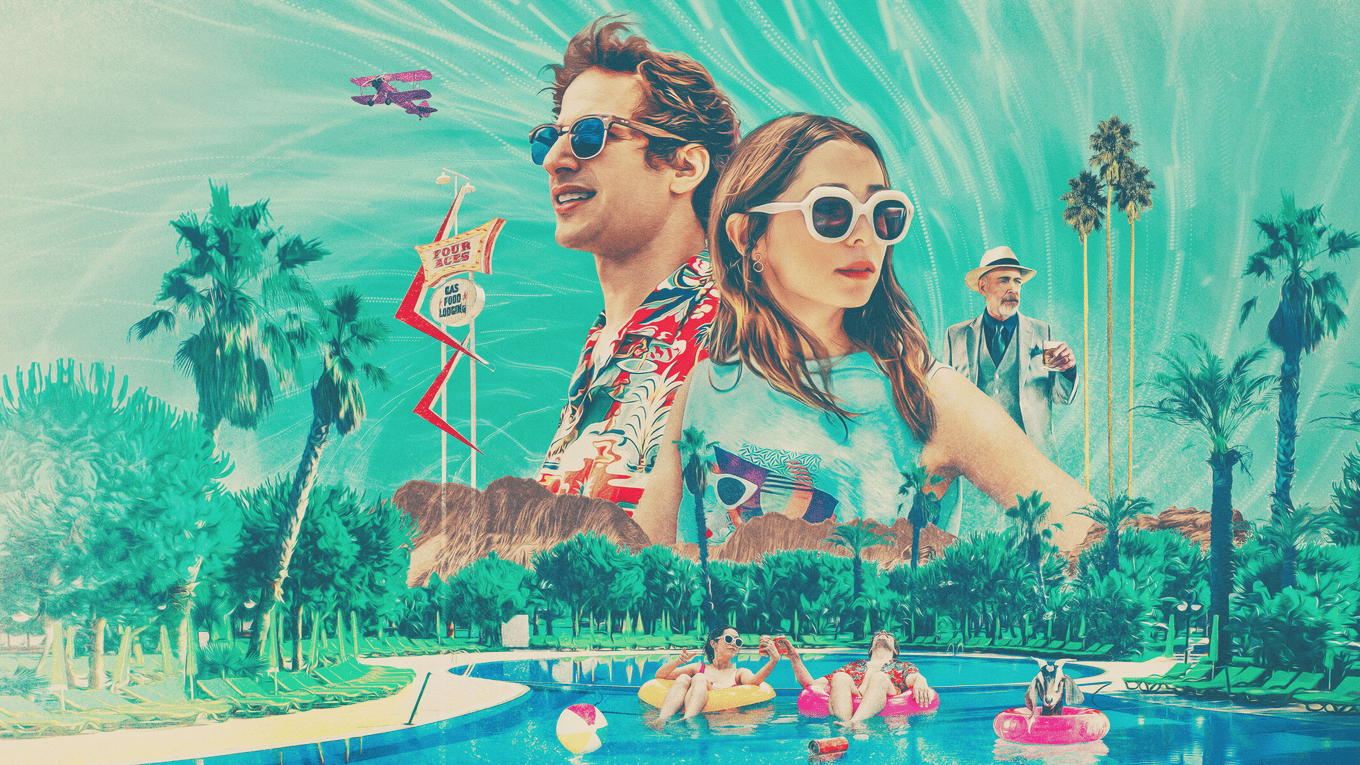

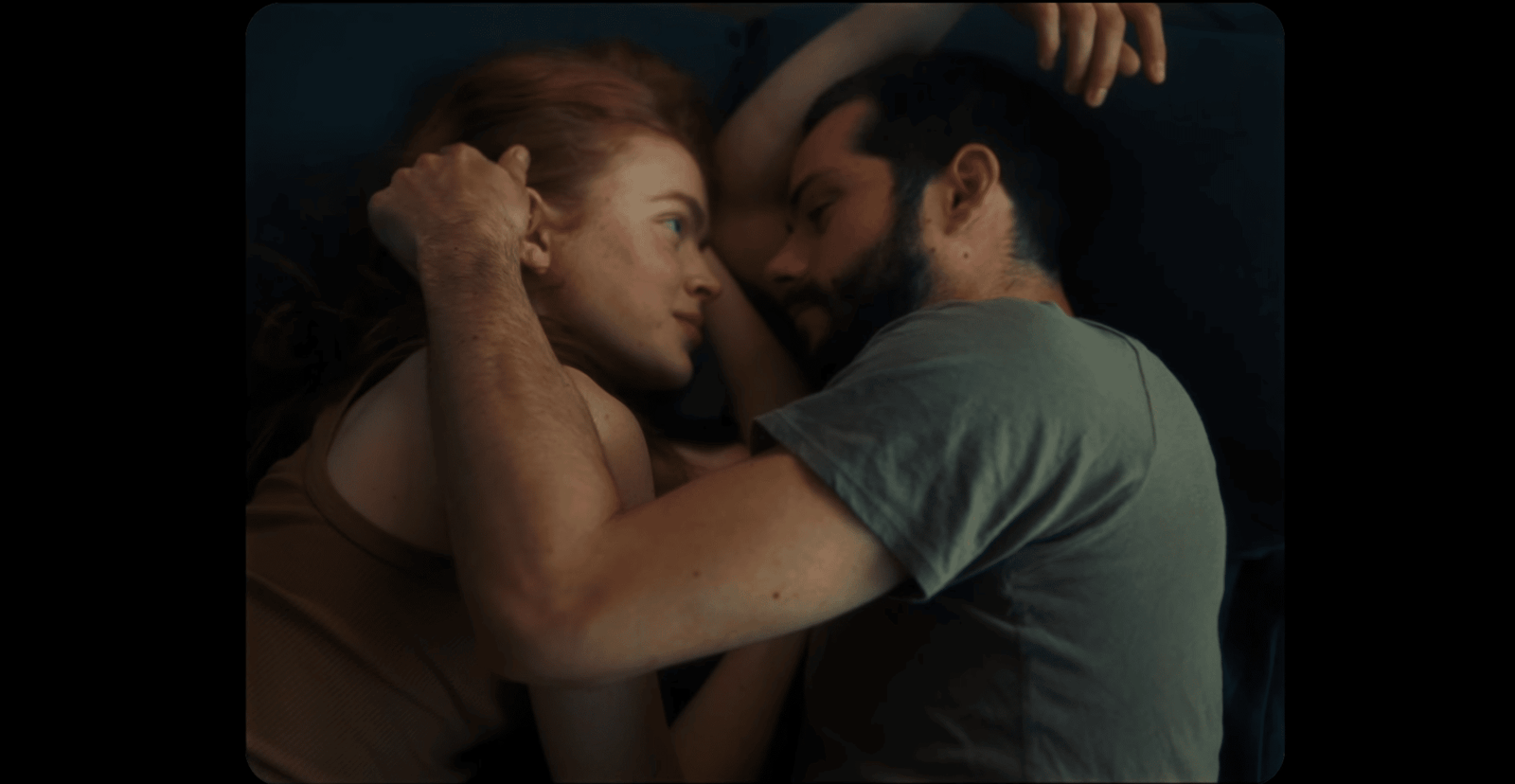

Por ello, no es de extrañar que esa inquietud frente a ‘lo oculto’ o, si se quiere, frente a ‘lo mágico’, sea un trazo reconocible en gran parte de la filmografía de Woody Allen, ya sea a través de la mofa (“La última noche de Boris Gruschenko”(1975), el mago de “Scoop” (2007) o su pieza teatral “Dios (Una comedia)”), bajo la forma del azar y el destino (“Matchpoint” (2005)) o, como ocurrió en “Conocerás al hombre de tus sueños” (2010) , a través de las evidentes sesiones de espiritismo, un tema este que recupera una vez mas en “Magia a la luz de la luna”. Este nuevo film de tono ligero y casi festivo en el que se produce el encuentro de ese adinerado mago escéptico consciente de que toda sorpresa tiene truco (Colin Firth) y esa joven esotérica y de origen humilde capaz de adivinar hasta el más nimio detalle de la vida de sus interlocutores (Emma Stone), lo que viene a presentarnos sin ningún tipo de disimulo ni pudor – pues debe ser ésta una de sus películas con más verborrea filosófica – es el enfrentamiento entre ese cientificismo imperante obsesionado con el dato y la mera posibilidad mística de que la moneda giratoria de la realidad siga ocultándonos constantemente el resultado de su otra cara.

En el film, donde el apartado interpretativo brilla como de costumbre, la banda sonora hace acto de presencia para mostrarnos precisamente esa doble vertiente, pues si bien hasta ahora Allen parecía debatirse entre el dramatismo de la ópera o de la música clásica y la ligereza del jazz según el tema de la película, en esta ocasión se acaba sirviendo de ambas para retratar los dos polos, dándoles, sin embargo, una cierta vuelta de tuerca: la trascendencia asociada habitualmente a la música clásica irrumpe – como se ve tras los créditos inciales – como acompañante del agresivo racionalismo de Stanley, mientras que la ligereza del jazz se termina asociando a ese mundo trascendente al que accede Sophie, quien confiesa varias veces su gran gusto por el baile para subrayarlo. Frente a los retratos belicosos o dogmáticos, la fe se presenta, por lo tanto, desde un punto de vista amable y alegre, como un elemento necesario para la felicidad y la paz del espíritu, subrayando con ello el respeto y la admiración vital hacia la creencia que Allen parece compartir con aquel San Manuel Bueno del que escribió Unamuno y para el cual la fe (y, por tanto, la ausencia de la pregunta sobre su legitimidad) terminaba marcando el camino de la felicidad. Ahora bien, a diferencia del literato bilbaíno, para Allen la agonía de la muerte pierde su condición de centro gravitatorio, dispersándose y extendiéndose a la necesidad del hombre de aferrarse a aquello que – como dicen en el film – “le dé una razón para abrazar la vida”, pues no es sino eso lo que busca el propio Stanley, quien demuestra una predisposición a la creencia mucho mayor de la que decía aceptar inicialmente, mostrando su infinita felicidad cuando el velo de lo racional dejaba paso al teatro de lo místico.

Por ello, en contra de lo que puedan afirmar algunas críticas, el tono ligero de la película (acentuado por una soberbia y romántica fotografía a cargo de su ya habitual Darius Khondji) no sólo no se convierte en un lastre sino que en cierto modo la dignifica, pues consigue hacer accesible y simpática (no necesariamente divertida) la agónica pregunta filosófica por excelencia sobre cuáles son los criterios de la existencia al mismo tiempo que se mantiene fiel a su mensaje, pues si hay alguna conclusión a la que se atreva a llegar la película es que la magia no es algo que se esconda tras las paredes de la realidad sino algo que, en cierto modo, nos acompaña en nuestro día a día: al fin y al cabo nada hay más mágico, inexplicable, sorprendente y cotidiano que el mero hecho de estar vivos y el de poder amar, haya o no haya truco, Dios creador, más allá o microscópicas endorfinas que lo justifiquen.