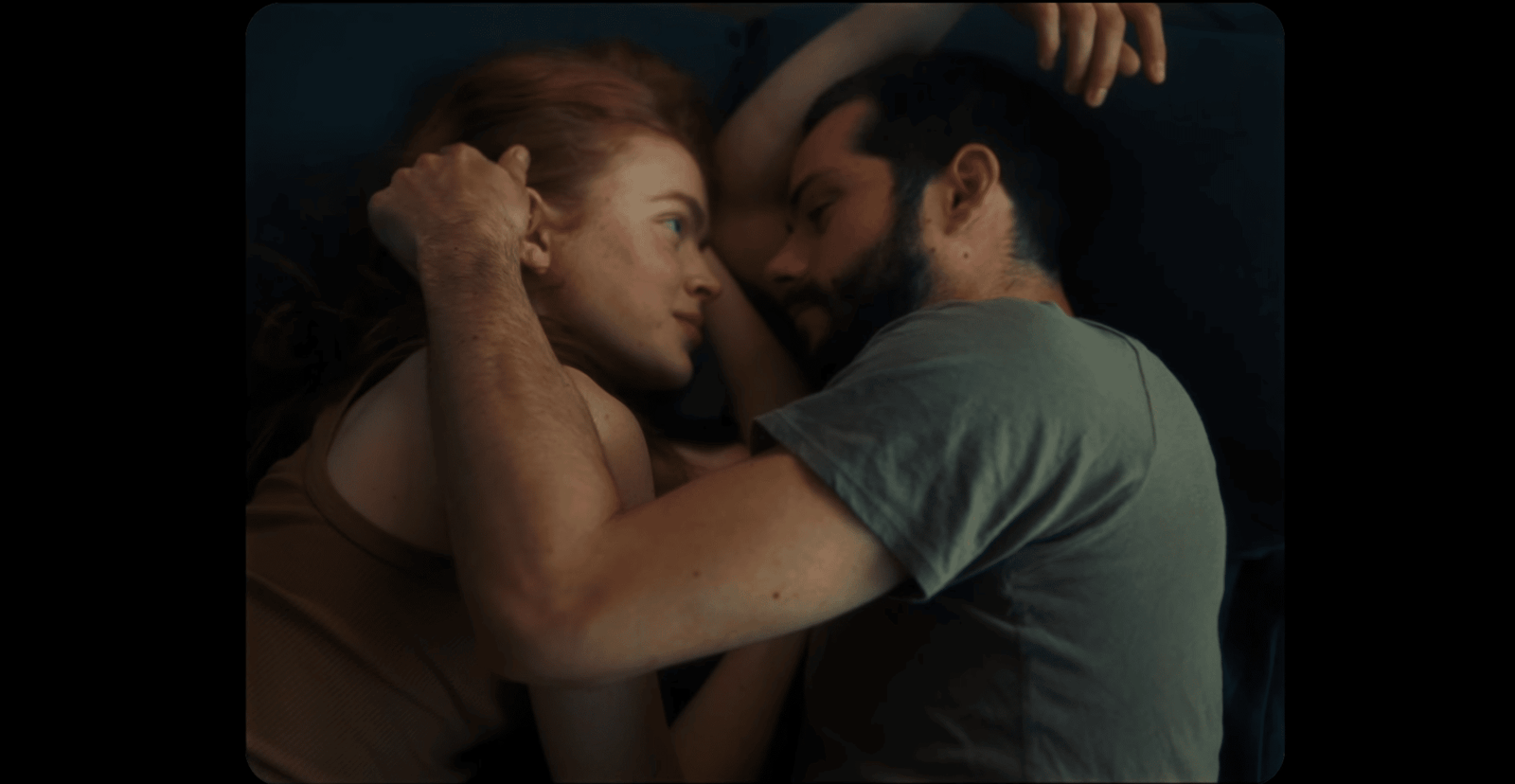

Pocos momentos hay tan felices en cualquier biografía como el momento del hallazgo. Cuando algo recibe este excepcional nombre no lo hace en calidad de mero descubrimiento, como aquello que pasa de lo desconocido a la aprehensión, ni tampoco se queda en los límites de una actitud solipsista orientada hacia un goce personal e intransferible, sino que siente la necesidad de convertirse en su propio apóstol; cuando éste aparece, lo hace de repente del mismo modo en que el ruido de un árbol al caer se convierte en su particular protesta ante el silencio del bosque, retumbando en todo aquello que esté dispuesto a recibir el impacto de sus decibelios. A diferencia del descubrimiento, para que se dé esa condición resulta indispensable que nadie lo espere, que se presente inopinadamente ante los ojos de un afortunado explorador que, a pesar de no buscarle a él, sienta la necesidad de abarcarlo entre sus manos como si llevase mucho tiempo en su busca o incluso mejor, como si esta nueva adquisición llevara largo tiempo esperándole y llamándole a través de grietas en las paredes que nadie más era capaz de ver u oír. Ésta fue sin duda la sensación que se apoderó de mí en medio de una librería de segunda mano en la cual entraba por primera vez al tomar entre mis manos El cine redentor de la realidad (1960) de Jean D’Yvoire. No recuerdo haber oído su nombre previamente, aunque por alguna extraña razón no me resultaba en absoluto ajeno; tampoco su título ni su portada me eran familiares (más tarde descubriría que la foto pertenece a Te querré siempre (1954) de Rosellini); el precio no era ninguna ganga ni la edición especialmente llamativa… y aún así no pude resistir la tentación de llevarlo conmigo bajo el brazo del mismo modo en que nos llevamos ciertas películas junto a la axila de la psique.

La razón por la que merece la pena aludir al momento del hallazgo cuando hablamos de este libro no es, sin embargo, por la coincidencia de un mero momento biográfico sino porque la imagen cinematográfica es precisamente capaz de despertar en nosotros dicho sentimiento. Al igual que ocurría en cierto modo con la teoría de Edgar Morin de la que hablamos en un artículo anterior, D’Yvoire se propone integrar esta nueva imagen dentro de la corriente histórica, social y cognoscitiva del ser humano y en particular dentro del caudal de esa manifestación que le es tan propia y que recibe el nombre de  “arte”, que , en esta ocasión, es caracterizado por la mezcla que se da entre la elevación de lo sagrado (el rito) y lo terrenal de lo útil (la técnica). No obstante, si bien la relación entre estas dos vertientes fue el germen de todo arte (las pinturas prehistóricas buscaban atraer más animales, las esculturas griegas rendir pleitesía a los dioses, etc.) todos ellos se han visto envueltos en un progresivo movimiento de laicización que ha provocado que el hombre contemporáneo olvide “que todo objeto, todo acto tiene raíces profundas, que es signo de verdades superiores”.

“arte”, que , en esta ocasión, es caracterizado por la mezcla que se da entre la elevación de lo sagrado (el rito) y lo terrenal de lo útil (la técnica). No obstante, si bien la relación entre estas dos vertientes fue el germen de todo arte (las pinturas prehistóricas buscaban atraer más animales, las esculturas griegas rendir pleitesía a los dioses, etc.) todos ellos se han visto envueltos en un progresivo movimiento de laicización que ha provocado que el hombre contemporáneo olvide “que todo objeto, todo acto tiene raíces profundas, que es signo de verdades superiores”.

Dentro de este escenario, el cine, que como hijo de la mecanización nunca estuvo ligado al ámbito de lo sagrado, se convierte sin embargo en el único capaz de recuperar la profundidad oculta tras esa realidad plana que se nos presenta de forma constante, pues al utilizar “cualquier elemento realista con fines poéticos” se convierte en su único redentor posible. Su poder específico se asienta, por lo tanto, en esa capacidad para mostrarnos las aristas espirituales de nuestro entorno y de la gente que en él habitamos gracias a la posibilidad de servirse de ellos mismos como materiales, permitiéndonos ir más allá de la mera presentación del objeto y ampliando nuestra experiencia no sólo mediante la integración del espectador dentro de las vidas y dilemas narrativos de sus protagonistas, sino también potenciando un nuevo acercamiento hacia la realidad misma. Esto implica,como afirmaba Robert Bresson en sus Notas sobre el cinematógrafo, que el creador de obras cinematográficas deba ocuparse de hacer “aparecer lo que sin ti quizás nunca sería visto”, permitiendo que el espectador encuentre “un nuevo sentimiento en la cosa que, sin embargo, viene de la cosa”, produciéndose con ello lo que D’Yvoire denomina felizmente un “sonido espiritual”.

De este modo se produce el sentimiento del hallazgo del que hablábamos al principio, pues aunque el espectador se encuentre ante una realidad que le es común, insípida, terrenal, ésta le es presentada bajo una nueva perspectiva que revela la complejidad que se oculta tras ella y que le eleva a la comprensión del arquetipo, término que Jean D’Yvoire toma de la tradición neoplatónica, según la cual el mundo tangible es la representación plural y fragmentaria de un mundo puro, unitario, que remite en último término al Uno, a Dios si se quiere, pero un Dios no jerárquico, sino unificador de la espiritualidad inherente a todo lo real. Dentro de este contexto de sesgo panteísta, los animales y los vegetales realizan instintivamente sus propios ritos a través de sus operaciones vitales, mientras que el hombre, cuya diferencia con el resto de seres vivos es sólo gradual y no de tipo, añade a dichos actos la conciencia del alma que los motivan y que ellos mismos expresan, volviéndose evidentes ante los ojos de los semejantes a través de la belleza de las obras de arte. Ahora bien, no toda obra es capaz de aspirar a tal expresión de la espiritualidad, ya que la realidad puede ser tomada desde dos perspectivas, la científica y la poética, siendo la primera mucho más racional, exterior, como si se estuviera realizando, pipeta en mano, una investigación sobre ella, mientras que, por el contrario, la aproximación poética tiene un carácter espiritual, interior, que busca más bien “hendir con el escalpelo el cuerpo yacente del mundo” (como diría Tomás en La insoportable levedad del ser). La belleza, por lo tanto, no residirá en la temática ni en el argumento de la película, sino en la transfiguración de la realidad a través del estilo mediante el uso de los ritmos cinematográficos: la óptica, el encuadre, la luz, el movimiento, el color, el montaje, los sonidos… en fin, todo aquello que sirve al cine para expresarse, y que alcanzaría su expresión más pura con el simbolismo, es lo que le conceden ese poder de revitalización de lo sagrado dentro del mundo de las artes.

unitario, que remite en último término al Uno, a Dios si se quiere, pero un Dios no jerárquico, sino unificador de la espiritualidad inherente a todo lo real. Dentro de este contexto de sesgo panteísta, los animales y los vegetales realizan instintivamente sus propios ritos a través de sus operaciones vitales, mientras que el hombre, cuya diferencia con el resto de seres vivos es sólo gradual y no de tipo, añade a dichos actos la conciencia del alma que los motivan y que ellos mismos expresan, volviéndose evidentes ante los ojos de los semejantes a través de la belleza de las obras de arte. Ahora bien, no toda obra es capaz de aspirar a tal expresión de la espiritualidad, ya que la realidad puede ser tomada desde dos perspectivas, la científica y la poética, siendo la primera mucho más racional, exterior, como si se estuviera realizando, pipeta en mano, una investigación sobre ella, mientras que, por el contrario, la aproximación poética tiene un carácter espiritual, interior, que busca más bien “hendir con el escalpelo el cuerpo yacente del mundo” (como diría Tomás en La insoportable levedad del ser). La belleza, por lo tanto, no residirá en la temática ni en el argumento de la película, sino en la transfiguración de la realidad a través del estilo mediante el uso de los ritmos cinematográficos: la óptica, el encuadre, la luz, el movimiento, el color, el montaje, los sonidos… en fin, todo aquello que sirve al cine para expresarse, y que alcanzaría su expresión más pura con el simbolismo, es lo que le conceden ese poder de revitalización de lo sagrado dentro del mundo de las artes.

Esta estética espiritualizada propuesta por el autor francés acaba reclamando, así, un exigente ejercicio de interpretación, pues ese estilo capaz de recuperar el espíritu que subyace a lo representado no sigue los parámetros del lenguaje común, terrenal, racional y científico que acota la realidad en los límites del concepto, sino que aspira a expresarse a través de una irracionalidad que le permita liberar toda su potencia. En este punto es donde se vuelve imprescindible la figura del crítico, pues es él quien, ayudado del lenguaje, debe ser capaz de ayudar y educar al espectador para que consiga vibrar con las reverberaciones espirituales de la imagen. El crítico debe claudicar, por lo tanto, a una cierta esquizofrenia entre la imagen y la  palabra, pues, por una parte, ha de ser capaz, al igual que el poeta, de evocar la imagen a través del lenguaje sin reducirlo a él, pero, por otra parte, debe poder regirse por la misma máxima de cortesía que José Ortega y Gasset reclamaba del filósofo: la máxima de la claridad.

palabra, pues, por una parte, ha de ser capaz, al igual que el poeta, de evocar la imagen a través del lenguaje sin reducirlo a él, pero, por otra parte, debe poder regirse por la misma máxima de cortesía que José Ortega y Gasset reclamaba del filósofo: la máxima de la claridad.

Jean D’Yvoire consigue, de este modo, no sólo dignificar y ensalzar la imagen cinematográfica a través de su teoría al reconocer en él el poder del hallazgo, sino también la labor del propio crítico, tantas veces denostado y visto como un cineasta frustrado convertido en ave carroñera. Podemos decir, por lo tanto, que mientras la responsabilidad de la película es “mostrar”, la de la crítica consiste en “hacer ver”, pues si bien ya anunciábamos al principio que el hallazgo difiere del mero descubrimiento debido a su profunda individualidad, la espontaneidad de este sentimiento sólo termina siendo accesible cuando nuestros sentidos y nuestra razón han sido educados correctamente para saber reconocerlo. Al fin y al cabo, es muy común ensalzar el arte del cine, pero muy pocas veces se reclama como debiera el que es propio del crítico y que Jean Douchet definía como “el arte de amar (…) el fruto de una pasión que no se deja devorar por sí misma, sino que aspira al control de una lucidez vigilante”. Por ello, si el arte es el profeta del arquetipo, su crítico es el apóstol del hallazgo.