Robert Rossen fue uno de los directores y guionistas del Hollywood clásico más acechados por el Comité de Actividades Antiamericanas, el cual durante largos años se cebó en el sangrado de su humillación y descrédito público, provocando la inhabilitación temporal en sus funciones. Pese a ello, la obstinación del criado en el seno de una familia judía por hacer cine, unida al talento de sus películas –que quizás gozaron de mayor reconocimiento una vez posterior la muerte de su artífice- hizo que su corta e intensa filmografía continuara resonando con el paso de las décadas, si bien revalorizándose y ocupando el reconocido lugar que le corresponde, gracias a sus dos títulos finales que bien pudieron definir su obra y legado con total amplitud y acierto: El buscavidas (1961) y Lilith (1964).

El proceso creativo, el artista. Rossen siempre mantuvo una especial preocupación en el comentario social a partir de dos temas que le obsesionaban: las jerarquías de poder entre las personas y el sentimiento de culpa de las mismas. En sus películas, a menudo se enfrentan personajes que, por un lado, desean toda la gloria y el poder absoluto mientras que, por otro, buscan la aceptación de la dignidad moral. La hendidura psicológica de los mismos relativizaba su conflicto de intereses a través de los propios conflictos morales interiores. Una suerte de amalgama humano que cruzaba el tormento y la desesperación por la ausencia de amor y la búsqueda ridícula de un trono sobre el que gobernar un lugar desierto, sin esperanza.

El buscavidas, adaptación de la primera novela de Walter Tevis, ya fundamentaba, y casi podría decirse que concluía, la pulsión de Rossen por tratar estas emociones en un hábitat que aparentemente parecía desviarse a otras cuestiones temáticas. No más lejos de lo que pueda parecer en la superficie, Cuerpo y alma (1947) no era una película pugilística, del mismo modo que el mencionado film protagonizada por Pawl Newman no lo era sobre billar. En ambas se perseguía la misma intención, indiscutiblemente lograda, de reflexionar sobre aquello que tan arraigado ha estado históricamente en la cultura norteamericana: ser un ganador. El perdedor, de acción y de pensamiento, es el arrinconado, el vulgar soñador sin fortuna que solo puede apelar a mantener su dignidad para no ser pisoteado por los que ostentan el simbólico poder.

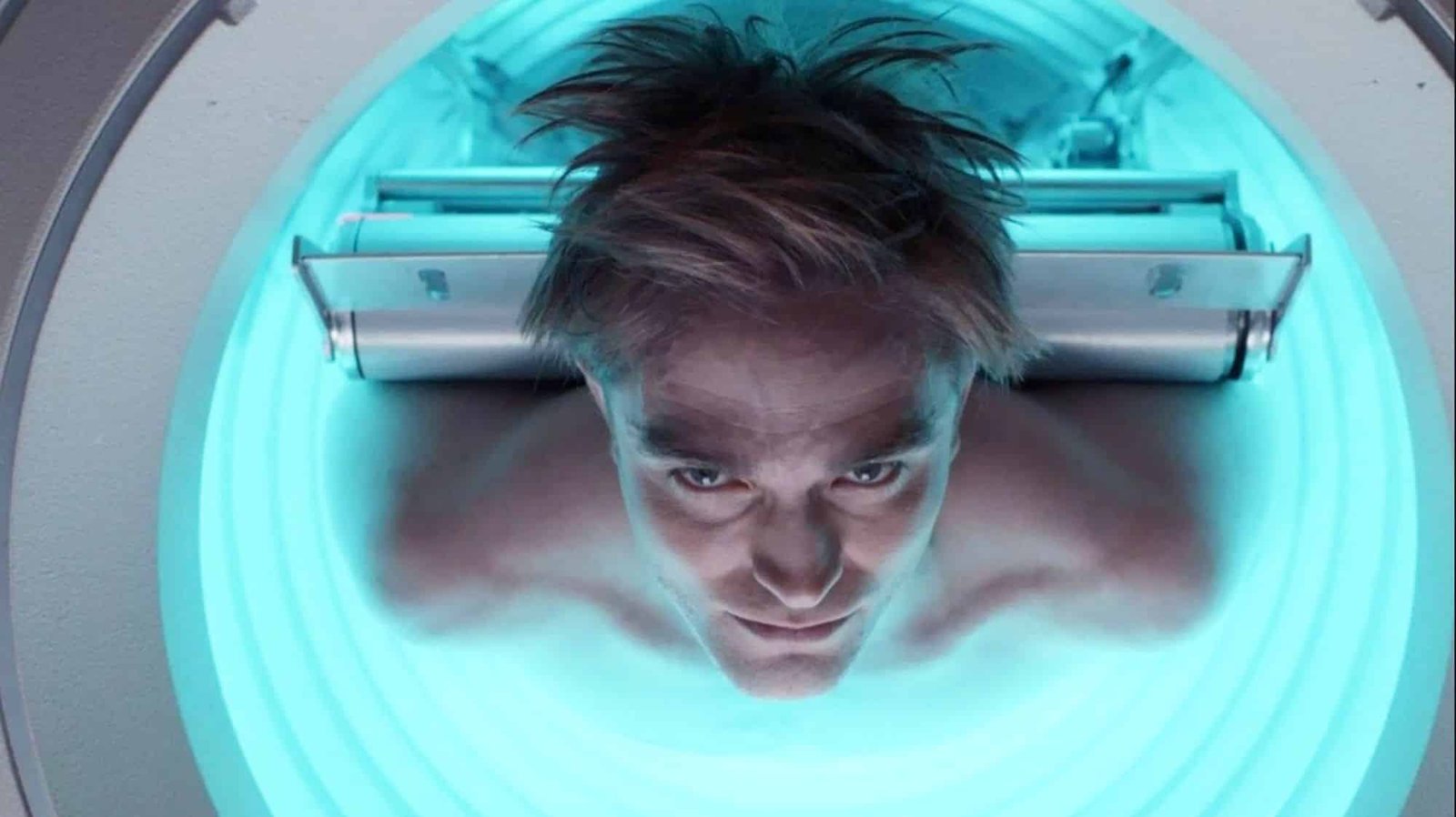

En su última película como director, Lilith, no se aproxima tanto al poder jerárquico en las relaciones como a los procesos psicológicos que han condicionado –de forma racional, irracional o incluso patológica- a ciertas personas en su modo de comprender la vida. Rossen se desmarca completamente del estilo de cine industrial hollywoodiense, que ya apuntó en su anterior obra, y adapta la novela de J. R. Salamanca con una valentía y arrojo procedimental difícil de preceder. Ayudado por su director de fotografía Eugen Schüfftan, uno de los directores de fotografía más virtuoso de aquella época, compone todo un abanico de simbología conceptual en las imágenes que trasciende el propio texto literario, añadiéndole mayores capas de filosofía intrincada y puntos de vista.

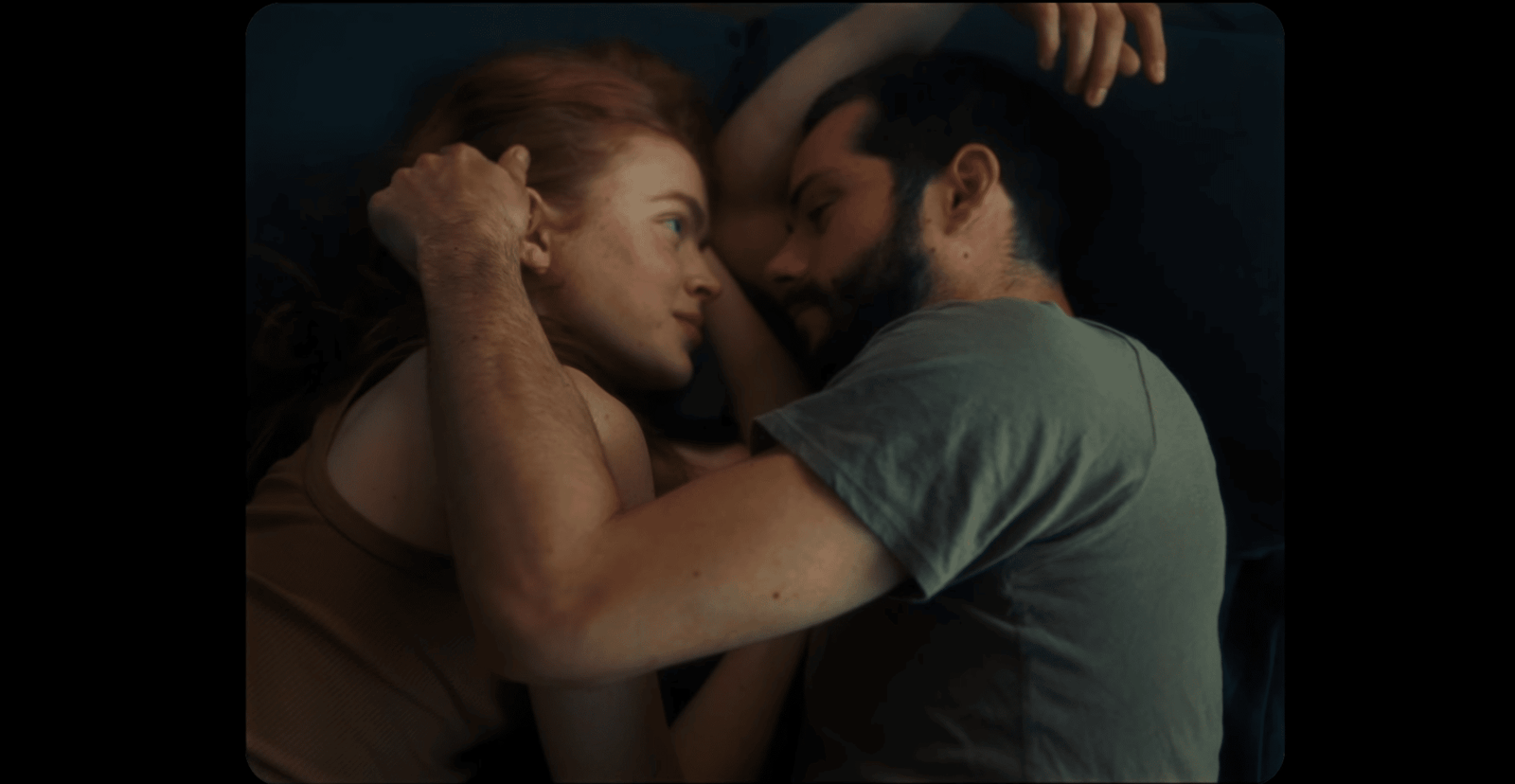

Desde sus títulos de crédito, con la metáfora entre la tela de araña –reflejo del microcosmos social, la presión de las mentes acartonadas, los núcleos conservadores opresivos- y la mariposa –que alude a la liberación, la ingenuidad y la libertad-, Rossen conecta unas vidas solitarias y atormentadas a través del arte de la sugerencia bucólica, que se entronca en un despertar de curiosidad inocente y unos cableados psicopáticos que penetran en el circuito inconsciente de su protagonista –una magistral Jean Seberg-.

La provocación del autor hacia el sexo más prohibido y deslegalizado parte de una concepción de espiritualidad creativa, un universo de trastorno bipolar y esquizofrenia que el autor asume como una caja de artesanía donde se puede alcanzar un estado de liberación plena ante esa culpa que necesita ser redimida de forma ansiada. El atractivo innato de Warren Beatty incluso llega a quedar sepultado en este drama de altos vuelos susurrados que encuentra su nicho de grandeza en las constantes alusiones subliminales a todo un catálogo de represiones y perversiones con una evidente tensión sexual no resuelta que se respira en el ambiente.

Este fuerte estudio de caracteres complejos, abocados a la autodestrucción y la bipolaridad impulsiva, supuso el broche de oro final para entender las pasiones que Robert Rossen desató con tanta maestría en sus películas, si bien desde una ejecución, más si cabe, arriesgada y comprometida con su propio inconformismo como creador, algo por lo que siempre tuvo que luchar en una época en que la diferenciación ideológica y cinematográfica vivió una de sus rachas más turbulentas y cruentas. La memoria histórica le debe, por méritos propios, un alto puesto al recuerdo de estos últimos dos títulos de una filmografía valiosa e inolvidable.